平均每天有20萬香港居民去深圳購物,香港旅游何

港人北上消費熱潮繼續升溫。

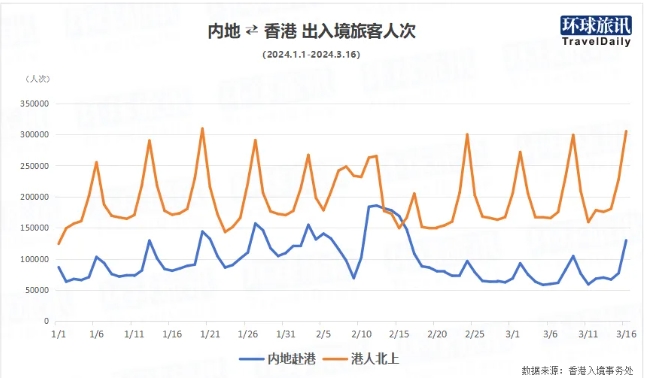

從香港入境處數據來看,2024年截至3月16日,入境深圳的香港游客合計已超過1500萬人次,平均每天就有近20萬(人次)香港居民北上至深圳。如果以香港722.86萬人的常住人口計算,在剛剛過去的這2個半月,平均每位香港居民得去2次深圳。

而同期,內地赴港的游客則為744萬人次,不到香港居民到內地的一半人數。

從以往內地對港代手機、奢侈品的熱捧,到如今香港人從深圳的反向代購,似乎正在宣告過去以內地為主要推手的“單邊主導”的深港消費格局的結束。

如今,這座購物天堂正被反向吸金。

一、深圳山姆,港人的“5A”景區

“他們(香港人)一人拖一個行李箱,像極了曾經香港街頭的我們。”從去年開始,周末的深圳山姆,已經滿載到連本地人都在高呼“聽勸,別去”。

深圳海關數據監測,陸路口岸2023年全年通關旅客1.64億人次,其中約70%為香港居民。

自去年初香港剛通關,香港人就開始了北上消費潮。當時,第一個通關被采訪的,是穿人字拖來深圳吃宵夜的香港群眾,隨后,從代購阿嫲手作奶茶,到掃平鮑師傅……港人的購買熱情甚至直接讓鮑師傅宣布,根據在深圳積累的經驗,鮑師傅已計劃到香港開店。

而去年7月“港車北上”政策的實施,則直接推動了周末經濟升溫,使港人赴深徹底成為現象級的消費熱潮。從數據上看,每到周末,香港人從深圳各口岸入境都是30萬(人次)上下波動。

這股北上的風也成功將山姆、Costco、盒馬等倉儲式超市捧成現象級景點。據悉,年前的港珠澳大橋都是山姆的運送車。

據戴德梁行調研,購物是港人跨境消費最高占比類別,其次是餐飲和休閑娛樂。內地人旅游生怕遇到“購物團”,香港人卻巴不得報上“購物團”,市場強烈需求使不少旅行社看到商機。

永東巴士于去年底開通福田山姆專線。有10個站點可往返,但仍有不少香港網友表示希望增設上車點。

截至今年1月,有約7家香港本地旅行社推出購物團,團費從299港元至699港元不等,大部分旅行團都是每日出發,甚至有旅行團以預留全日掃貨招攬客人。

其中,東瀛游也于去年末率先推出“東莞、深圳純玩兩日團”,1月份每日兩團、合共超過50團成行出發 ,行程的其中一天便是山姆購物;團費每位最低429港元起(約合人民幣393元),其中含市場價為260元人民幣的山姆會員卡,該團推出不過數日便全額爆滿。隨后東瀛游又加推惠州2天山姆團。

目前東瀛游的深圳購物團共5個團,包括剛開業的Costco華南首店。其中,“東莞、深圳純玩兩日團”本周六(3月23日)已成團,標價為699港元/人(約合人民幣643元),港人購物熱情仍高漲。

1月12日,美國倉儲式會員制超市巨頭Costco華南首店于深圳龍華開業。而當時早在一周前,香港本地的領華旅行社就已經率先開團,并迅速爆滿。

香港入境處數據顯示,僅1月12日-13日兩天,便至少有50萬港人北上,而這兩天內地赴港游客為21萬。

近期,Costco向彭博社表示,自深圳店開業以來,已有超過1.5萬名香港會員。為更?便跨境掃貨,Costco每天安排多班車往返于深圳店和香港。

港人的“買買買”也給深圳帶來了可觀的創收。據深圳發布報道,深圳全市去年社會消費零售總額首破萬億,同比增長7.8%。其中商品零售增長7%、餐飲收?增長15.2%。

香港人無疑是其中重要的助推劑。港媒稱,深圳2023年的GDP達3.46萬億元人民幣,增長6%。相較于北京5.2%、上海5%、廣州4.6%的GDP增速,深圳在四大一線城市中位居第一。2024年,深圳GDP增速預期為5.5%。

深圳市政協委員方舟告訴港媒,深圳消費領域增速迅速確實與港?北上有關,疫后通關以來,更多港?被深圳更多元、更?質量的業態和消費類型吸引。

去年底,南方都市報就曾估算,港人單月北上消費總金額達36億元人民幣。

二、深圳怎么就成了港人的“快樂老家”?

“給內地人一點小小的物價震撼。”

前段時間朋友第一次去香港,收到最多的忠告,一是別打車,二是回深圳住酒店。小紅書關于“香港物價”的詞條,有3000多萬的瀏覽量。

以至于有網友表示:兩地差價太大,香港人跑深圳有撿錢包的感覺。港人北上掃貨,最大吸引力還是在于性價比,甚至說低價。

近幾年,香港的經濟發展面臨著一系列的結構性難題。一方面隨著國際貿易摩擦的加劇以及新興市場的崛起,香港作為國際金融、貿易中心的地位受到了一定程度的沖擊;另一方面,人口老齡化、勞動力成本上升也導致了香港居民的生活成本不斷攀升,但同時,大眾收入卻相對下降。

在《經濟學人》近期發布的《2023年全球生活成本報告》中,香港位居第五,僅次于紐約。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波此前曾表示,港人北上消費情況持續的主因在于深圳物價僅為本港的五至七折,而服務和環境亦優勝不少,再疊加上港幣升值的動因。

例如在內地早已進入20元時代的喜茶,熱門產品多肉葡萄在內地售價為18元(人民幣,下同),香港售價則為26港元;內地售價15元的烤黑糖波波牛乳茶在香港則要31港元。

而在內地以“低價”著稱的蜜雪冰城,內地4元的檸檬水,在香港要9港元。值得注意的是,9港元也比香港大部分礦泉水便宜。

兩地物價差異無疑與香港較高的人力成本和地價租金有關。正如山姆爆火后,不少港媒開始討論香港能否復制深圳倉儲式超市時表示,香港地少、租金貴,而山姆運營規模龐大,門市幾乎都是自建房產,如果山姆來港落戶,若要向政府申請批地皮,恐怕至少要等10年。

同時,自去年5月在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙跌破“7”關口后,人民幣繼續走弱。近兩個月以來,人民幣兌美元匯率在7.1-7.2點位之間波動。

這使得與美元掛鉤的港幣兌人民幣升值也頗為可觀,據公開消息,疫前1000港幣大致可換回約820元人民幣,如今大約可換得920元人民幣,港幣在內地的購買力上升,也讓在深圳消費成為香港人更為劃算的選擇。

而正如大部分人是從小紅書看到的烤雞、麻薯而“入坑”山姆,在小紅書造就網紅經濟的時代,除了小紅書興起了一大批山姆香港代購,部分香港人也會在小紅書種草爆款而欣然前往。小紅書對香港的影響力之大,從最近一年來香港有關“小紅書治港”的輿論便可見一斑。

而除了自媒體的推動,深圳在承接這波消費潮上也走在前列。2023年7月,深圳率先探索便利香港居民北上消費的跨境支付新模式——推動財付通優化“外卡內綁”服務。港人以往要北上消費先要開設內地銀行戶口,再加一個內地手機號碼。但目前內地版微信支付已可綁定香港的Visa、Master等境外銀行卡,登記內地版支付寶亦可用香港手機號碼,大幅提升境內消費便利度。

微信數據顯示,WeChat Pay HK 成為港人返內地點餐吃東西的首選支付方式,香港居民在內地餐飲美食上交易金額增長最快,超過30倍。據人民銀行深圳市分行數據,2023年香港人來深非現金支付交易超3552萬筆、金額85.78億元,同比分別增長222%、70.5%。

2024年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施的五周年。高鐵“一站直達”、通關“一地兩檢”、地鐵“一卡通用”、跨境巴士“無縫對接”、文旅公交“免費乘坐”,如今,深港之間日趨便利的“同城化”公共交通服務正在讓深港“一小時生活圈”照進現實。

三、最大客源地不再,香港旅游何以為繼?

香港,這座全境意義上的自由港,因全球免關稅地位,早在上世紀90年代就吸引了大量歐美淘金者、創業者和投資者,是西方人眼中名副其實的“東方之珠”。

往前回溯,內地赴香港游至今剛好40年有余,從改革開放后最早的全包式、配額制探親旅游,到2003年開始開放自由行,截至目前,加上2月底剛加入赴港澳“個人游”城市的西安、青島,已有51座內地城市開通赴港澳自由行。

香港旅游發展局2023年的數據顯示,在自由行的帶動下,內地旅客入境香港總消費從2003年的334億港元猛增至2019年的1576億港元。自由行20年,內地旅客在港消費累計超過22375億港元。

你可以在這里找到世界各地的商品,因為匯率優勢,香港對當時的內地游客來說,無疑是最適合海淘的地區,沒有之一。

那時候的廣東人家里,大部分都會有幾罐從香港帶回來的奶粉。從香港大批大批地購入奢侈品、電子產品,特別是奶粉、藥品,使香港水貨客一度猖獗。

一方面為打擊水貨客,另一方面,隨著內地赴港旅游人數急劇增加,赴港旅游人數與香港旅游承載能力的矛盾凸顯,2015年,深圳居民從2009年實行的“一簽多行”簽注甚至改為"一周一行"。

但內地赴港游客熱情卻沒有絲毫減退,過去20年,粵港兩地的旅游格局,幾乎就是由內地游客赴港購物“主導”,牢坐天平一端。即使是2023年,內地仍是最大的訪港旅客市場。

彼時,香港得以吸引大量內地游客的一點便是“購物天堂”,但如今隨著內地電商的高速發展,以及內地游客在旅游需求變化下更注重體驗感的深度游,再加上海南更具優勢的免稅政策的分流,多重影響下,香港購物對于內地游客的吸引力正在逐漸降低。

而一定程度上本就倚賴于內地游客的香港零售業,一邊無法再吸引內地游客,另一邊還正被本地人“拋棄”。

東瀛游執行董事禤國全早前表示,選擇更超值的消費、更好的服務是人之常情,“哪里又平又靚又正,你就會去哪里。內地吃個牛肉火鍋人均也就100元,(內地)東西又好吃,服務又好,香港在這方面要想想辦法了。”

有港媒指出,即使2018年時有6500萬人次訪港,旅客僅占全港餐飲消費只得三成,另七成靠本地食客,即使旅客全都回來,若港人不在港吃喝的話,飲食業會蒙受重大打擊。

不少香港商戶表示,通關后生意反而一直走下坡,每到周末香港人都去內地消費,香港街市反而變得冷清,生意額大跌四成。

再加上如今交通便利,數據顯示,內地的不過夜旅客人均消費銳減,從2015年約2700港元下跌至2019年約2200港元,更在2023年上半年跌至約1300港元。

近期,為進一步促進本地旅游經濟復蘇,香港更是開始討論重開與深圳“一簽多行”。據港媒報道,香港百貨、商業雇員總會此前調查發現,約四成受訪者支持復辦“一簽多行”,近五成認為能扶助本地零售業。

但或許,想真正讓天平回正,如今擺在香港面前的,是如何找到超越購物的新模式,在旅游體驗上重新吸引旅客訪港。