國產劇,確實需要《繁花》

談起《繁花》,王家衛導演說它“表面是飲食男女,里面是山河歲月,時代變遷”,如果說,小說寫的是“四個男人,兩個時代,眾多繁花”,那么,劇版《繁花》則在刪掉小毛和滬生兩個原著角色后,調動時空和視聽的筆法,重寫了阿寶和玲子、汪小姐、李李、爺叔及眾人的故事,繁花似錦的人情世態、“現代都市生活的夾層與褶皺”,隨劇情的展開一一浮現。

很多劇迷發現,王家衛用他的方式激活了“一部上海市民的心靈史”和90年代上海的蕓蕓眾生相。小說和劇的默契,是以“獨上閣樓,最好是夜里”的閑情逸致看“萬花如海”,當六十年代的少年舊夢遠去,這座城的歷史、文化與性格,在市井小民的人生命運中,如“亂花迷眼,水銀瀉地”。

自開播以來,劇集的熱度居高不下:騰訊視頻站內熱度值一度沖破29000,豆瓣開分8.1,央視八套首播10分鐘收視率破2,峰值收視率2.6……觀眾的討論,包括但不限于《繁花》的喜劇效果、對海派文化的塑造,它作為騰訊視頻出品的嚴肅文學改編劇的成功,以及對古裝偶像劇、職場劇、懸疑劇等形成的類型補充,從不同的側面,刷新了電視劇給人的刻板印象。

進一步說,在這個時候和觀眾見面的《繁花》,呈現了方言、電影式的拍攝手法和內在價值的表達,可以為一部劇帶來的創新和可能性。至少從已經播出的內容看,《繁花》在行業內是無法被替代的。

細節

雖然導演說《繁花》“只是一家之言”,但《繁花》在行業內的價值之一,是對寫實細節的使用和呈現。這個“細節”,不是國產劇用到某一特殊物件時的那種敝帚自珍、把握不好火候,而是以非常自然熨帖的方式,構成了一份完整的年代物品索引。

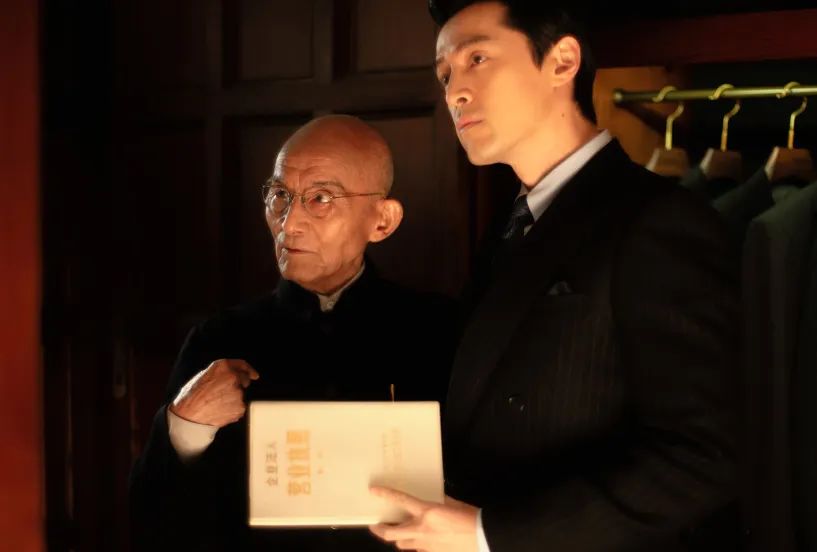

和以往構成“全球化時代的懷舊與物戀”的王家衛電影相比,劇版《繁花》明顯的不同,就是密集的臺詞和流暢的敘事節奏。當然,在影像語言上,彈幕依然津津樂道于華麗的影調、抽幀慢鏡頭、黑底白字的豎體字幕和前靜后動的人物動作,但在角色的對白中,戀物的心理時常不著痕跡地一閃而過,諸如“那天我抽了一根非常貴的香煙”“一客排骨年糕吃了五年”“穿西裝要人穿衣,不讓衣穿人”……

王家衛的慣用表達,一樣物件,就是一種心情的記號、一段關系的信物。阿寶和汪小姐通過郵票認識,和玲子以泡飯做搭檔,和李李因鲇魚攜手。在雨后的黃河路,阿寶、李李二人“你來我往棋逢對手”,風度翩翩令人側目,如《花樣年華》那段著名的鏡頭,優雅的情調為風生水起的“資本市場”平添一股懷舊的氛圍。

不止是黃河路,進賢路、菜市場、黑夜白天的街巷,都是《繁花》塑造環境的典型道具。還有門、窗等遮擋物——第八集后半,阿寶、汪小姐在外貿公司茶水間,分別隔著玻璃窗探頭互望的鏡頭,瞬間讓人領略和欣賞到來自純真年代的熾熱感動。

和人物、劇情相比,它們或許很難被注意到,卻是烘托氛圍、傳達心境的出色筆觸。第十二集中間,那只被頻繁特寫的百事可樂汽水瓶,不僅見證了汪小姐“吃醋”寶總和李李的落寞心事,也經由小賣部店主景秀之口,道出整個黃河路的風月人情,“你不打開它不響的”。

充滿上海味道的海派物什,細膩鋪排精致的質地,一如張愛玲在《童言無忌》中寫到的:“衣服是一種言語,隨身帶著的一種袖珍戲劇。”所謂“細節的寫實”,《繁花》遙承這種文學精神,在故事的角落與細微處,體現“細節比情節更重要,用細節推動故事”,由故事繁衍出市民傳統中的世俗、瑣碎與恒常。

稍微擴充一點,《繁花》的配樂,貼合故事進展角色內心,也令人印象深刻:張雨生的《我的未來不是夢》、費翔的《冬天里的一把火》、Beyond的《光輝歲月》、王菲的《執迷不悔》、張學友的《偷心》……80年代末、90年代的流行歌曲你方唱罷我登場,或點染阿寶與眾人的夢想、范總與湖西針織廠的時來運轉,或抒發劇中人對未來的守望,或婉轉旁白失意者的離愁別緒。在故事之外,這條聲道唱盡了對那個時代的緬懷。

無論是穿西裝的藝術、集郵的門道,還是美食、年代感十足的音樂等,《繁花》以物的細節鏈接具體的時刻和浪漫的年代,在“寫實的細節”和“浪漫的傳奇”之間,這些碎碎念念的文字、物件的堆砌,就構成了時代。沒有人能不在其中沉浮,如導演所說,“是什么讓阿寶成為寶總,一夜之間成為時代弄潮兒”,《繁花》劇集的解讀,值得觀摩。通過影像,上海成為讓人流連的“物戀對象”,一個迷人的視域內,“一萬個好故事爭先恐后沖向終點”。

時間

在拍攝手法上,《繁花》的創新和特別之處,則是對時間的特別刻畫。通常,作為“視聽、時間、空間”這四種畫面藝術的元素之一,“時間”服從于講故事和剪輯就好,但《繁花》不是。

小說里,阿寶因為蓓蒂這個小小姑娘而形單影只,有人說,“上海是王家衛對《花樣年華》的回憶,或者說,上海就是王家衛的蓓蒂”。時間,是王家衛情有獨鐘的創作母題。

《一代宗師》執著于“念念不忘,必有回響”;《花樣年華》在漫長的時間跨度中,述說蘇麗珍與周慕云之間愛情的“扮演”和“缺席”;《重慶森林》里,讓何志武不舍的過期鳳梨罐頭,實則是愛情的隱喻;而《阿飛正傳》里,從始至終,旭仔都難以擺脫“漂泊的情愫”。

而在劇版《繁花》,時間連同《花樣年華》的曖昧繾綣,一同退到了火熱年代和紛繁光影的后景,它化身為“上海節奏”或“深圳速度”,旁觀人物命運、眾生起伏。1978-1987年、1984年11月-1988年、1992年底往后,三條時間線嫻熟地交織,穿插交代出阿寶與爺叔的淵源,市場經濟在上海、深圳的落地起飛,阿寶和汪小姐、玲子、雪芝等人的情感糾葛。

《繁花》里的時間,首先講述的是一種對未來的態度。劇情正式開始前,在“寶總”之路上進階的阿寶,自明“這一切不是夢,是醒不過來的現實”;正式開始之后,時間跳轉到1987年,想跟爺叔學生意的阿寶聽到的一句話,就是“時間決定一切”;再到三羊一炮打響成為上海名牌、銷售額突破1000萬,寶總對電視臺記者亢奮道“我們要感謝這個時代”。從對時間略有猶疑,到“只管全力以赴,剩下的交給時間”、“只有看到未來,才會有未來”,阿寶成為寶總,能走多遠?

其次,《繁花》豐富的時間形式,提示著我們,歷史、記憶和感情的時間效果可以多么具有戲劇性。阿寶看《論持久戰》的畫面、他和汪小姐的“革命友情”、滬聯張總口中的“三羊的同志”,特別是阿寶和雪芝的“十年之約”,共同構成了《繁花》近20年的時間譜系。細想起來,劇中的空間地域和時段,都是王家衛此前沒有拍過的,不乏新鮮感的視角,加上時間的化學反應,其中一個結果,就是見過初戀的阿寶,前后判若兩人。

在時間的“面子”之下,人的內部也會發生難以察覺的變化,用導演的話說,“我很想知道他們經歷了什么”,即《繁花》的“里子”。劇版沒有完全還原小說原著,但做了不少“補白”,主要內容之一,其實是一出“上海-香港雙城記”。不管是一座城,還是上海人的奮斗史,《繁花》好像都離不開香港的“見證”。

至真園開業,有港星溫兆倫助陣;至真園遇到危機,是香港的廚師團隊趕來救場;1987年,見到初戀的阿寶,心有不甘地直言“我是看你已經變成香港人了”;再到寶總因為汪小姐被舉報下放,轉戰南京路,也是要“幫服飾公司打造香港名品城”。這些既是在經濟起飛的時代背景下,上海對香港的時間追趕,同時,它也代表一種發展的邏輯,驅動著那個年代的人們,往外走、向前看。

除此之外,“商戰”和其背后的人情世故,也是《繁花》填補的板塊。而且黃河路保衛戰、寶總與深圳幫的恩怨,不是家長里短式的勾心斗角,其中有做人、做生意的情義和原則,“老法師”爺叔說了,“凡事,總要留一手”“所謂出人頭地,就是被人教訓的過程”。“里子”的核心,和《一代宗師》的“功夫兩個字:一橫一豎。錯的,躺下;站著的,才有資格講話”,其實一脈相承。

“不響”

如果要問是什么支撐著《繁花》內在的價值表達,答案應是“不響”。

一位文學研究者曾說,“不響”是《繁花》的主旋律,它表示“傾聽、不贊同、懷疑”。放置到語言和文化的情境,“不響”不僅是上海方言的特有詞匯,也可被視為小說和劇的共同“題眼”。《繁花》講的,是阿寶個人的故事,整個黃河路的故事,也是當時社會的故事。每個人的“不響”,拼合起來,就是時代的一闋留白。

第五集,阿寶對“不響”的含義解釋道:“做生意先要學會兩個字,不響,不該講的、說不清楚的、沒想好、沒規劃的、為難自己、為難別人的,都不響。”做人也是一個道理,就像玲子因為耳環事件對阿寶失望而出走,她的“不響”,是修煉好了“沒什么東西是舍不得的”。

李李自認是一個唯利是圖的人,是闖蕩黃河路的“冒險家”,但有分寸、聰明守時,她的“不響”,是“該記住的我都會記住,以我的方式”。從外灘27號,到下放工廠,汪小姐雖然聒噪單純,但講信用、知錯能改,她的“不響”,是“我才不是碰哭精”。三位女性,玲子傳統,李李獨立,汪小姐富有活力,背后是對不同生活方式和價值觀的天然接近,更是不同時代潮流對女性個體的塑造。

至于阿寶,“我的一顆紅心,早就交給這個火紅的市場了”,“不響”對他來說,意味著“吸取教訓的只有我自己”,意味著處世的余地和山雨欲來風滿樓的“難逃之劫”。因為時代盡管向上,但也不可預測。

王家衛導演在《從繁花到繁花不響篇特輯》中介紹,“不響”是“只講我能講的、我想講的,我講得好的”。盡管評價不一、眾說紛紜,但不可否認,把拍電影的手法用到電視劇,起碼在國產劇行業里,這是少有的誠意和用心。

“我的戲是從人物出發的,容許很多possibilities出現。”與他的電影略有不同,《繁花》在“從人物出發”的基礎上,融入了“從故事出發”的敘事邏輯,也因此,一開始的兩集或許稍顯“太響”,但和“千頭萬緒”的整體故事結構不無關系。簡而言之,《繁花》向上有藝術,向深有時代、有命運,向下有故事,就像導演在《王家衛訪談錄》中談到的,“只要電影拍出來,觀眾感到好看,那就可以了”,《繁花》應該也是這樣。

而當我們把目光進一步放到劇集之外,劇里“不響”,但在劇外,《繁花》對許多相關行業都產生了沖擊,掀起了一股以90年代上海為背景的“繁花”熱。有網友戲稱,“繁花的播出,可能會改變A股的每個股民”,而它帶來的這股文化熱,也是實實在在的。

這也表明,《繁花》不止是一個娛樂文化的消費品,在劇集內外與觀眾之間,它構建起了文化、藝術、生活方式、旅拍等多條互動脈絡。對國產劇來說,這如果不是啟示,也堪稱一個范本,即故事講好了,打動了觀眾,就比較容易有精彩的事發生。

例如,劇中的BGM,強勢帶動《偷心》《執迷不悔》《東京愛情故事》等歌曲,在音樂平臺收聽數據的直線上升;黃河路、牯嶺路、至真園原型苔圣園飯店等上海地標建筑,打卡人群紛至沓來;滬語配音版,在線發散“吳儂軟語”的魅力,帶動了一波上海話“文藝復興”;影像板塊的博主,則紛紛解析起劇中的色調美學,教你用王家衛的方式打開構圖;還有對泡飯、干炒牛河等美食,以及角色妝造、發型等90年代服飾文化的科普熱……《繁花》的聲量,正在持續唱響。