2023中國文化數字化創新指數研究報告

近年來,我國文化產業與數字化產業快速融合,推動文化事業和文化產業新業態快速發展。文化數字化不僅兼顧了短期穩增長的需要,也符合產業發展的長期規劃。

2022年5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》,將文化數字化上升到國家戰路高度。2022年10月,黨的二十大報告對繁榮發展文化事業和文化產業作出重要部署,提出“實施國家文化數字化戰略”。2023年2月,中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》,明確提出要“打造自信繁榮的數字文化”,對數字文化建設作出頂層設計和戰略安排,推動我國數字文化邁向高質量發展“快車道”。

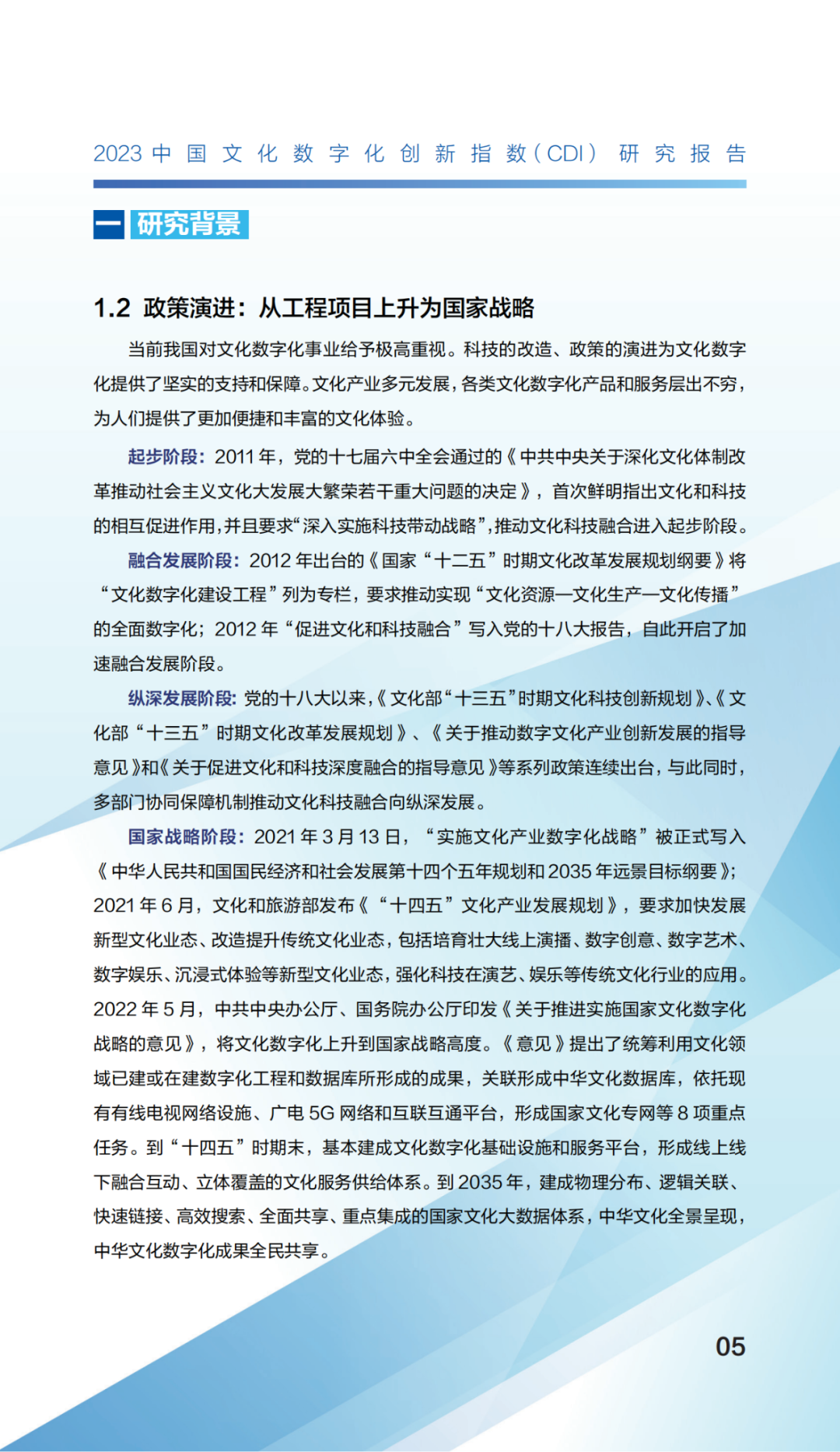

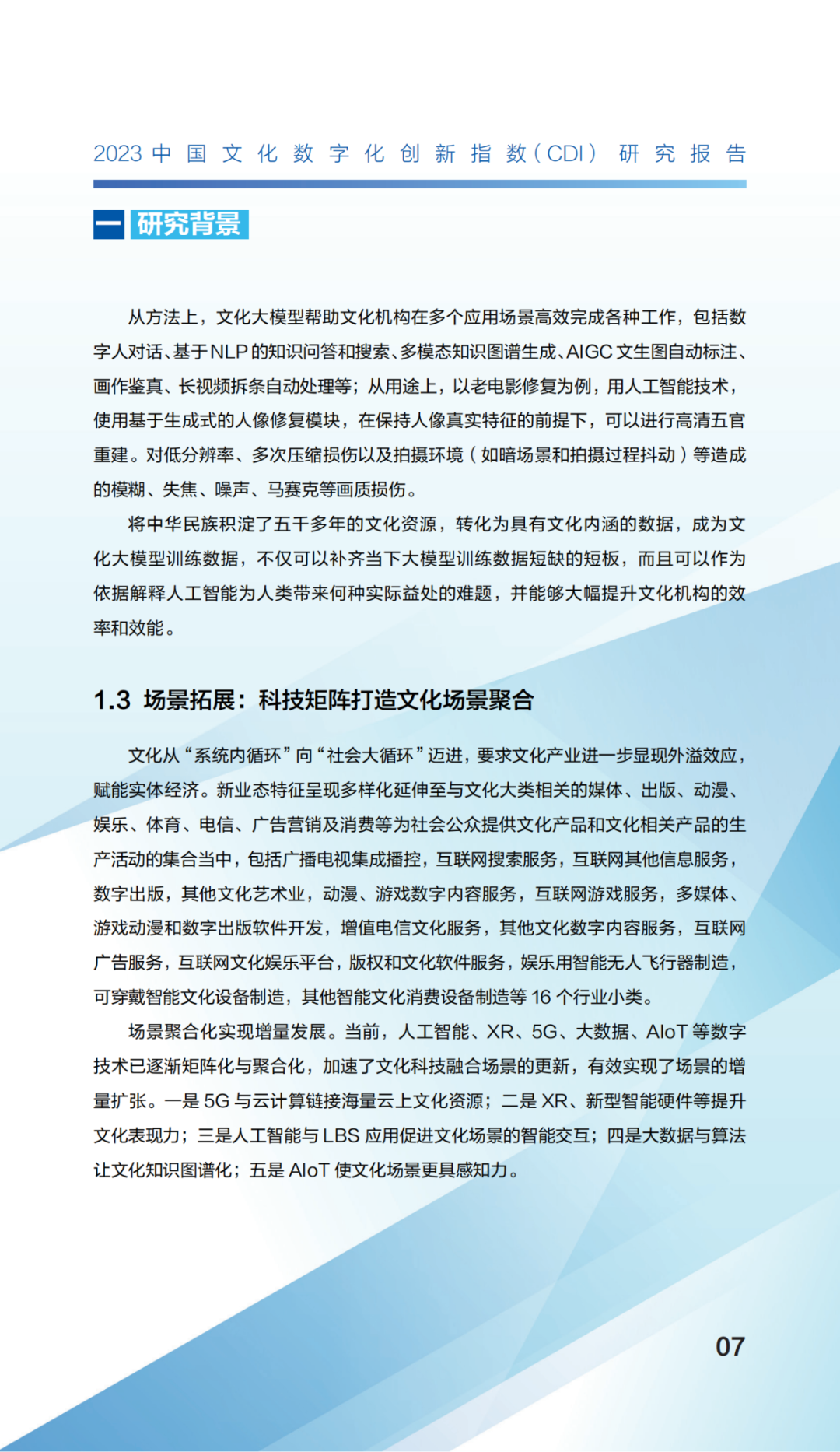

自文化數字化上升為國家戰略后,相關政策持續推出,文化數字化進入加速發展期。國家統計局7月30日發布數據顯示,2023年上半年,文化企業營業收入比上年同期增長7.3%,其中,文化新業態特征較為明顯的16個行業小類實現的營業收入比上年同期增長15.0%,高于全部規模以上文化企業7.7個百分點。同期,工業企業營業收入同比下降0.4%。

在目前的文化產業數字化進程中,地方政府是主要推動力量,各地充分挖掘自身的文化資源并優化政策環境來推動數字化創新,實際效果究竟如何?

近日,中國人民大學數字人文研究院、中國人民大學信息資源管理學院、中國社會科學評價研究院與界面新聞和界面商學院聯合發布了《文化新業態:與數字化共舞——2023中國文化數字化創新指數(CDI)研究報告》,對全國31個省市自治區的文化數字化創新能力進行了綜合評估。中國人民大學交叉科學研究院為報告研究提供了支持。

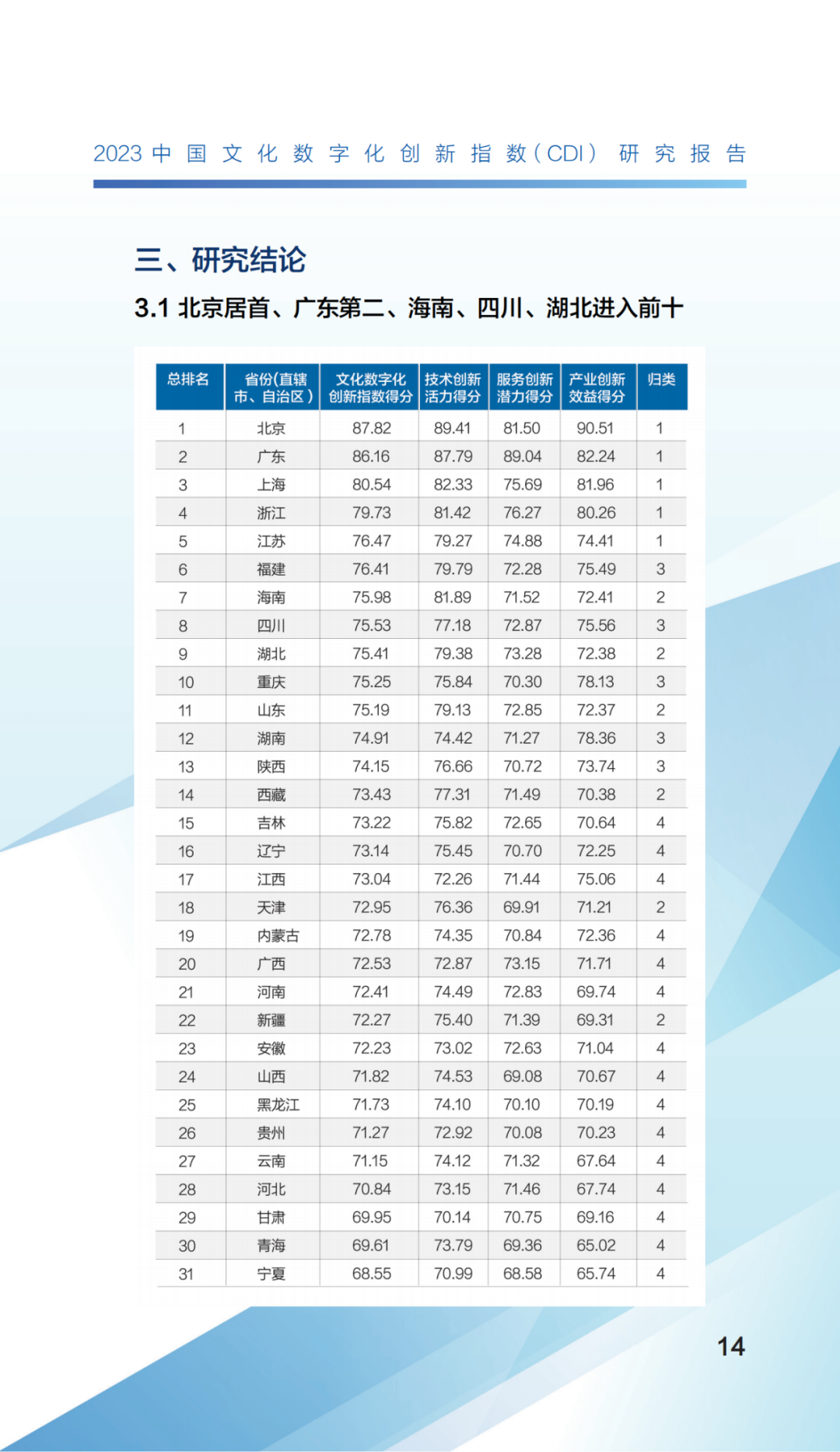

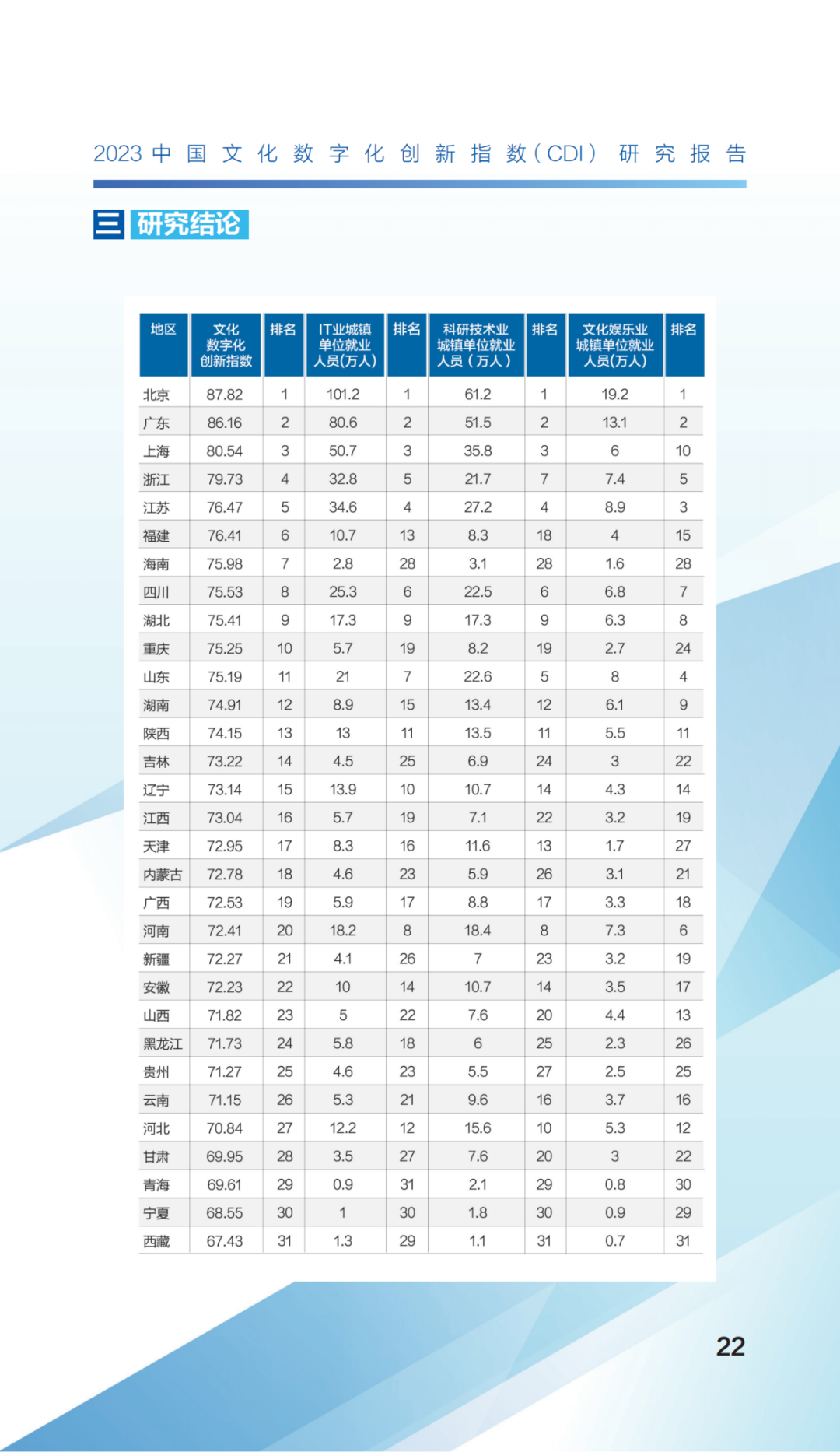

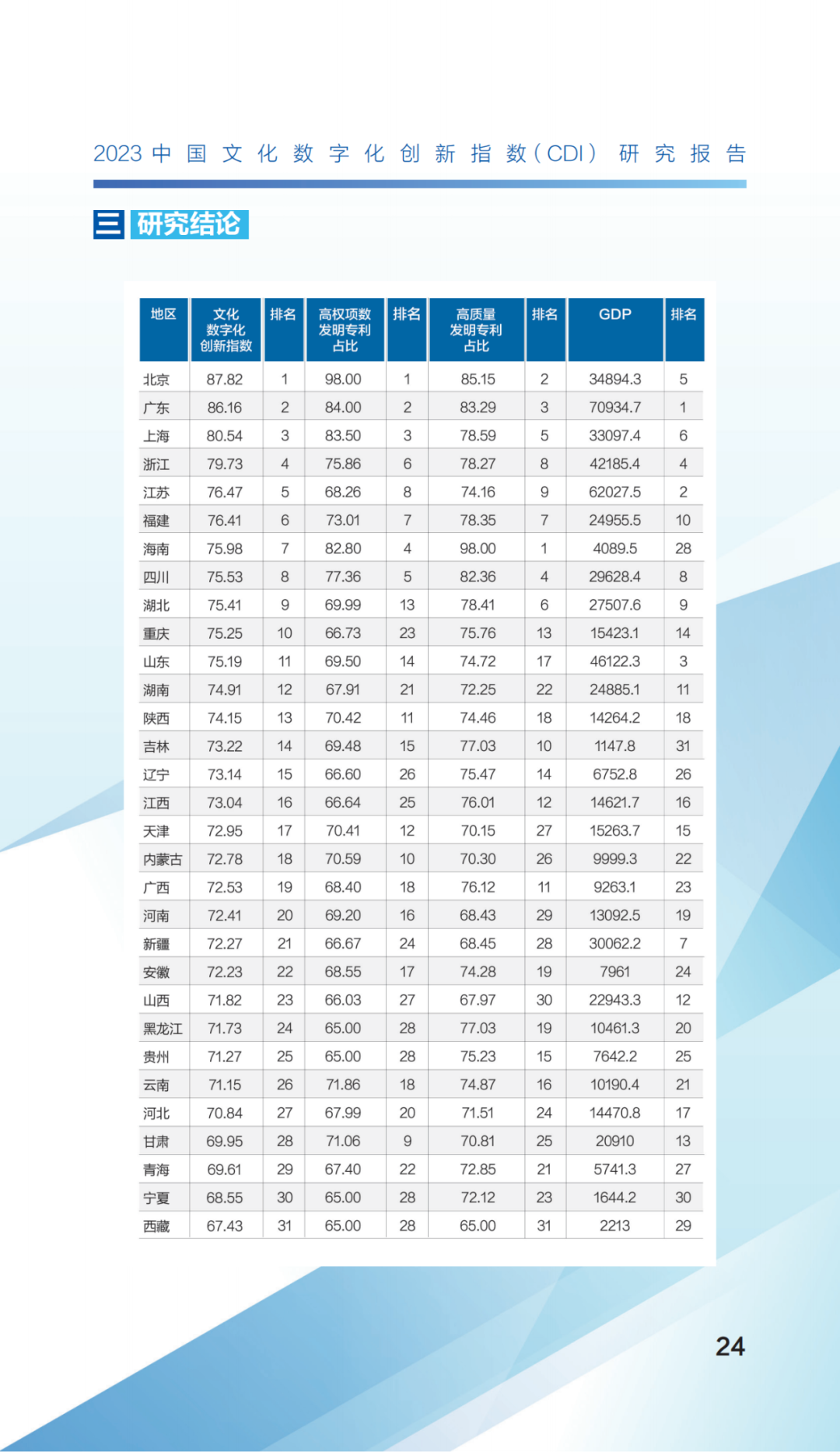

報告顯示,各地文化數字化創新程度存在明顯差別,在總得分排名中,北京居首、廣東次之,上海位列第三,其余前十名由高到低依次為浙江、江蘇、福建、海南、四川、湖北、重慶。

在學術研究層面,有關文化產業及其數字化的討論大多基于傳統經濟要素分析視角,對于文化數字化創新活動還缺少有效的評估工具。現有分析報告往往是基于投入、產出等經濟因素對文化產業及相關數字化活動進行分析,并且其研究對象也通過是聚焦于傳統文化產業或數字經濟行業中的某一方面,對于文化數字化現象,特別是其中的創新活動,還缺少有效的評估方法和手段。

中國人民大學信息資源管理學院副院長、教授錢明輝表示:“對各省份文化數字化創新能力進行指數化評估,可以了解各個省份在文化數字化建設方面的技術進展情況,進而有助于驅動數字文化基礎技術縱深發展、因地制宜填補地區現有文化數字化短板,促進數字文化產業跨地區合作與交流。”

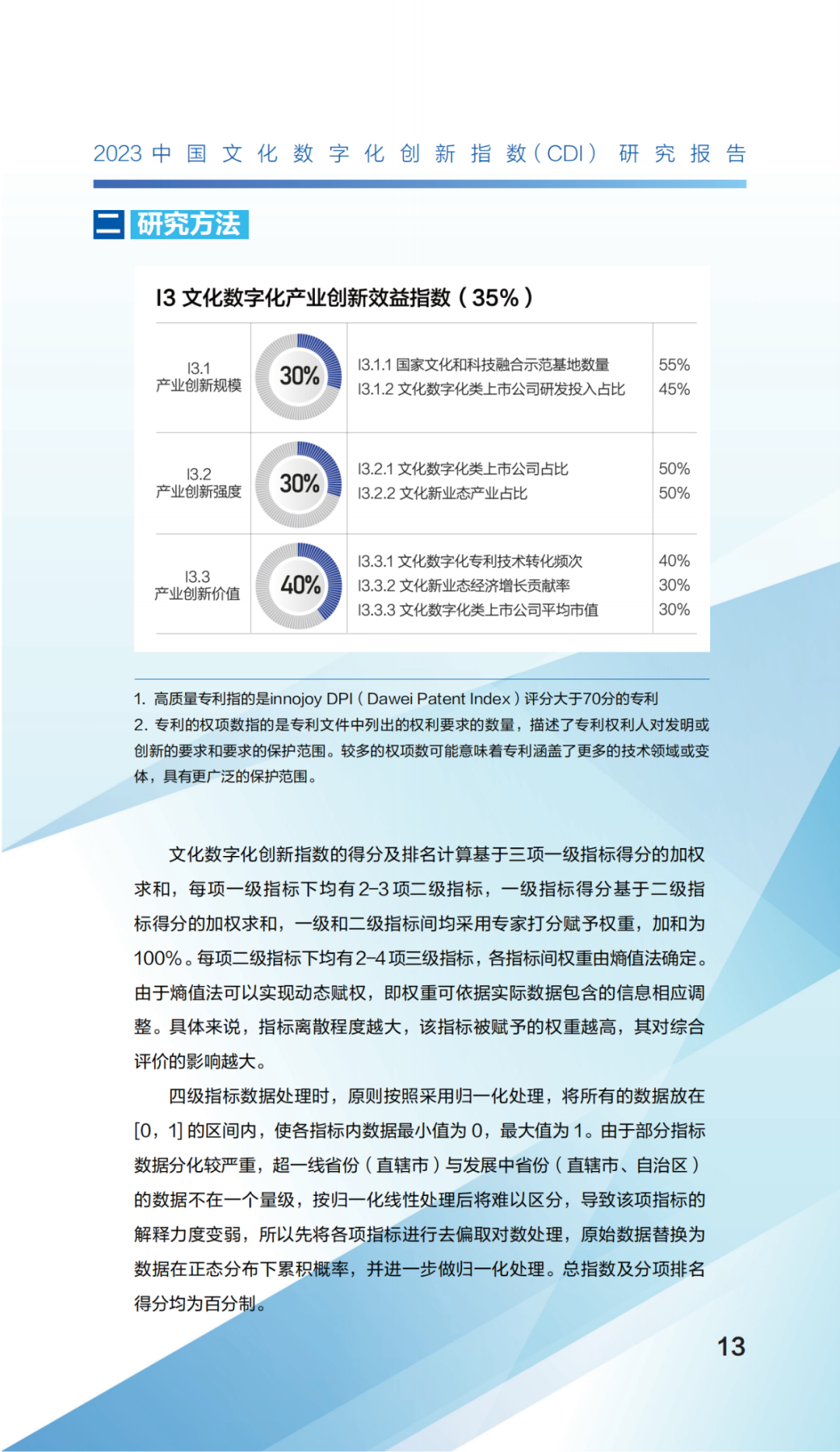

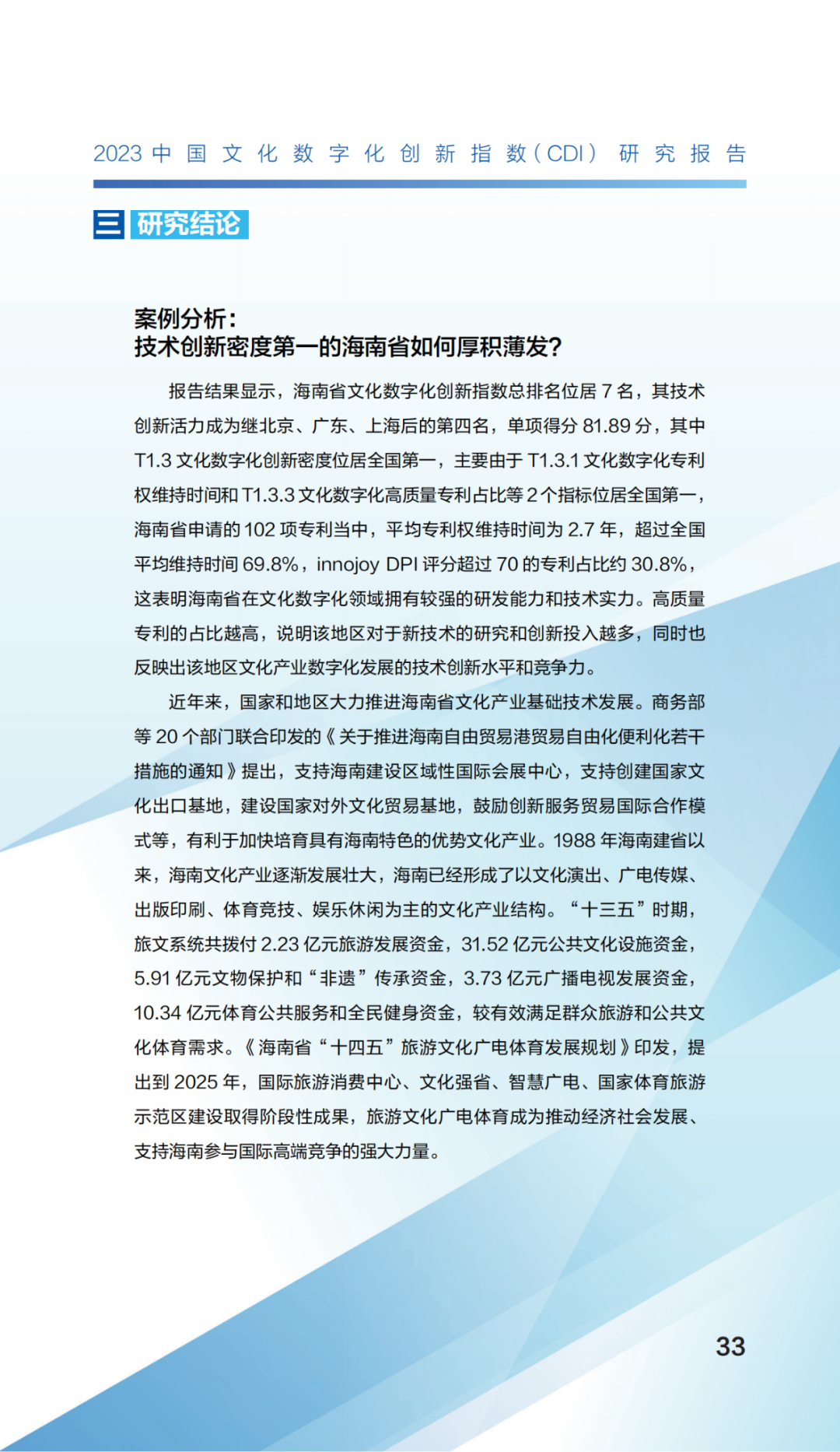

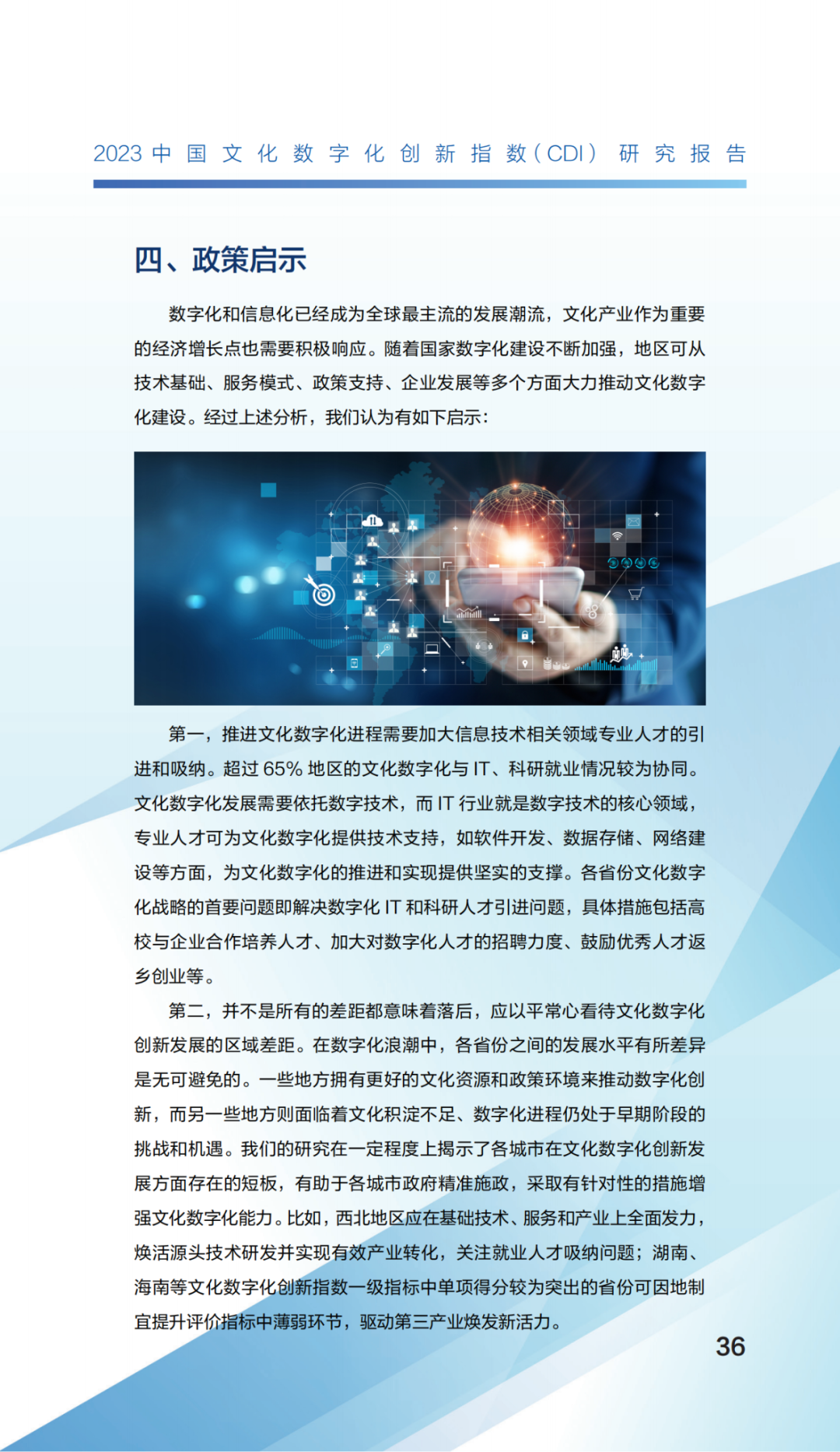

文化數字化創新指數(CDI,CulturalDigitalizationInnovationIndex)旨在測評一個地區在文化領域積極融合數字化技術并使其得以創新發展的能力。指標體系涵蓋了文化數字化技術創新活力、文化數字化服務創新潛力、文化數字化產業創新效益3個一級指標、8個二級指標及23個三級指標,一級指標及二、三級指標分別由專家打分與熵權法相結合形式賦權,旨在更加全面深入地考察各地區文化數字化創新活動所呈現出的技術活躍程度、所帶來的服務創新機會可能性以及對區域產業經濟發展所帶來的正向效益。

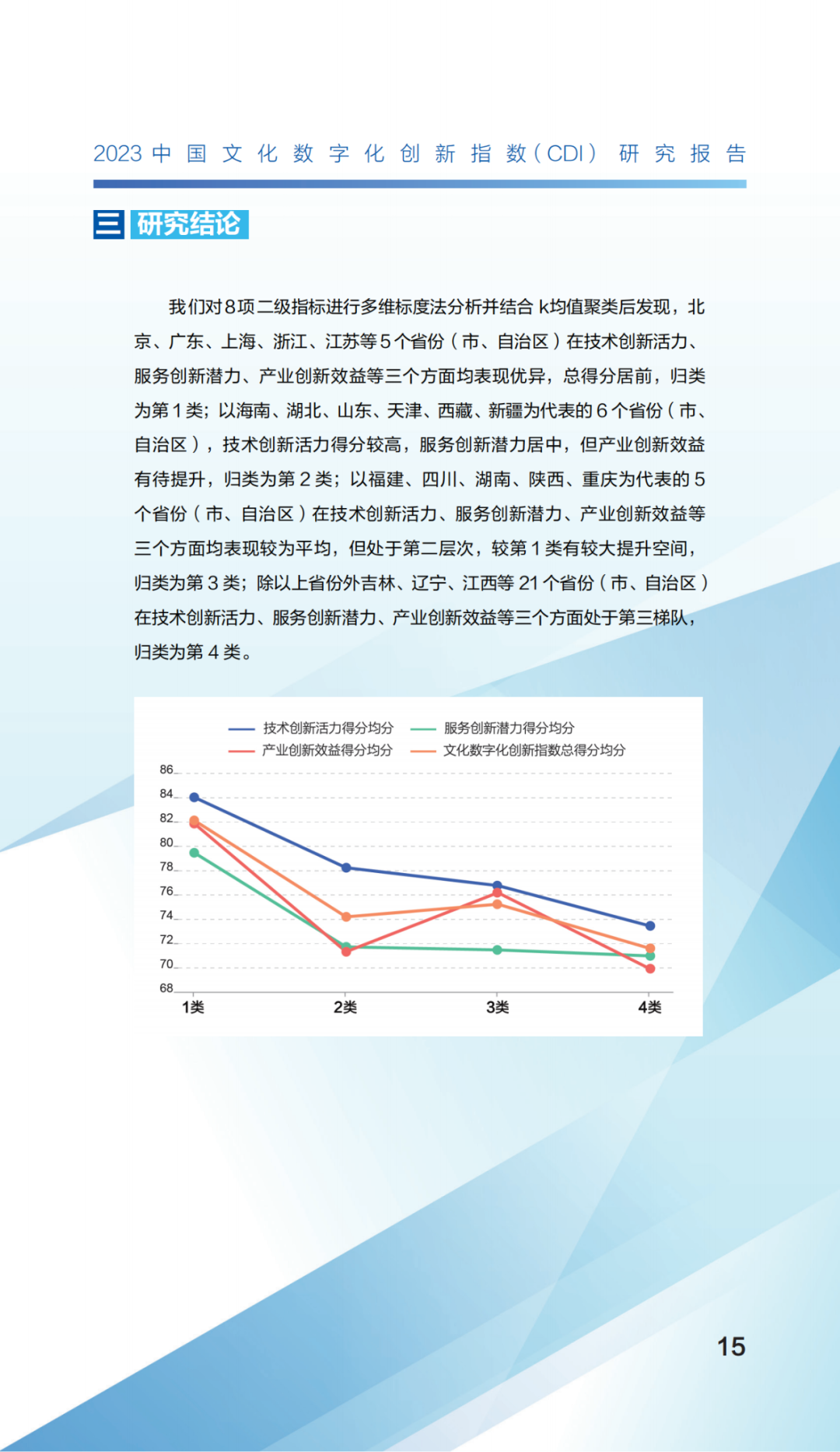

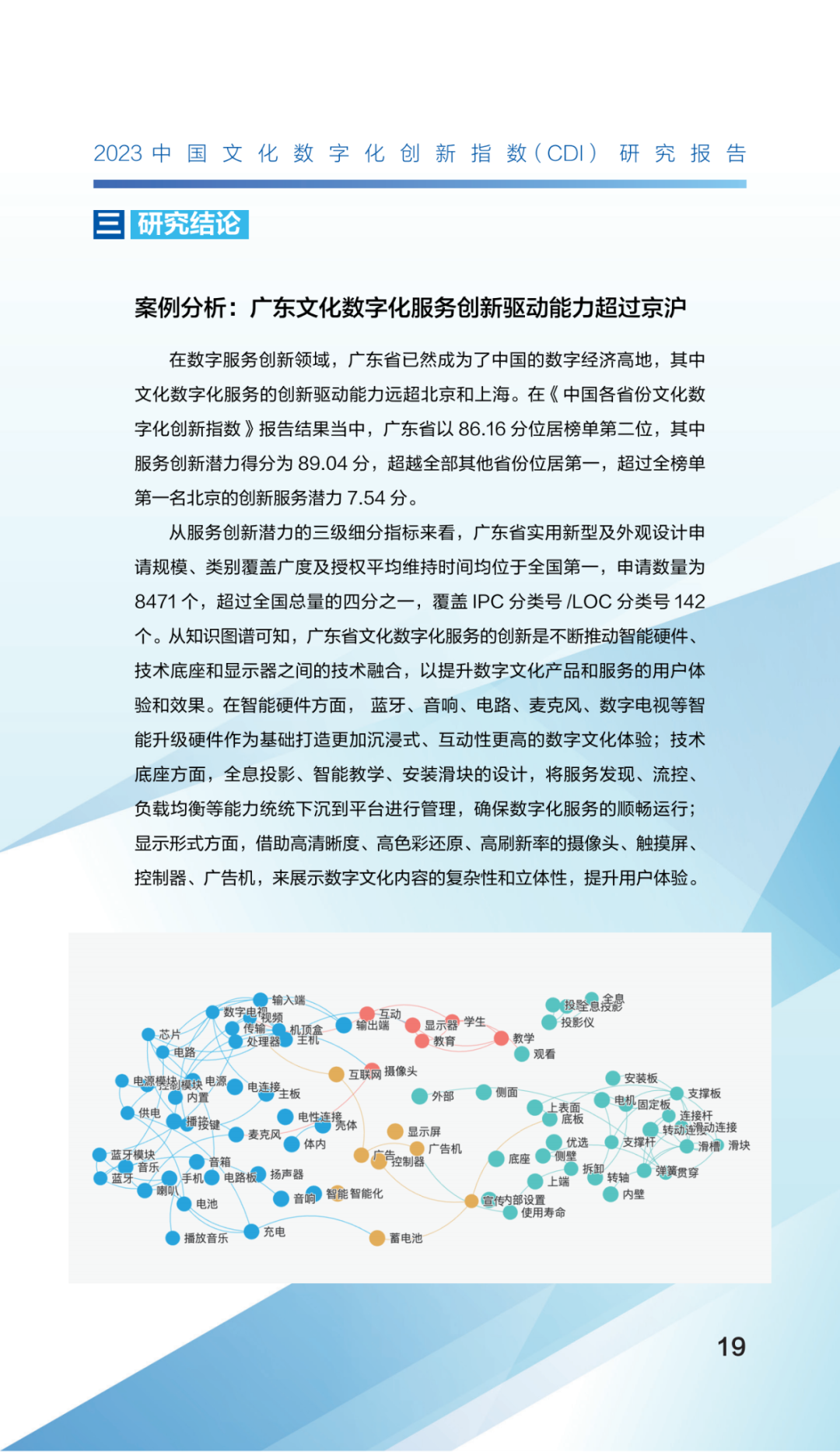

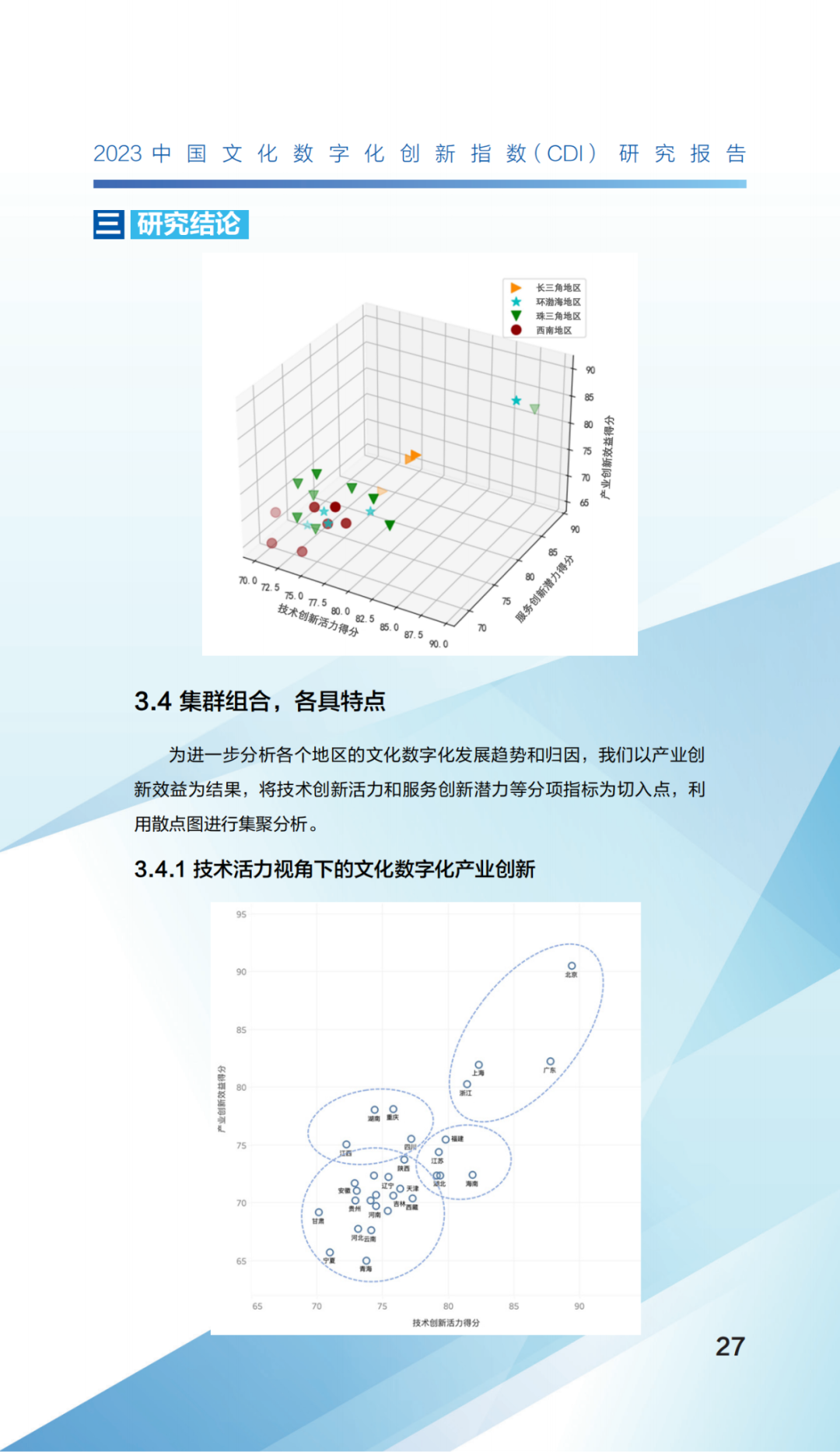

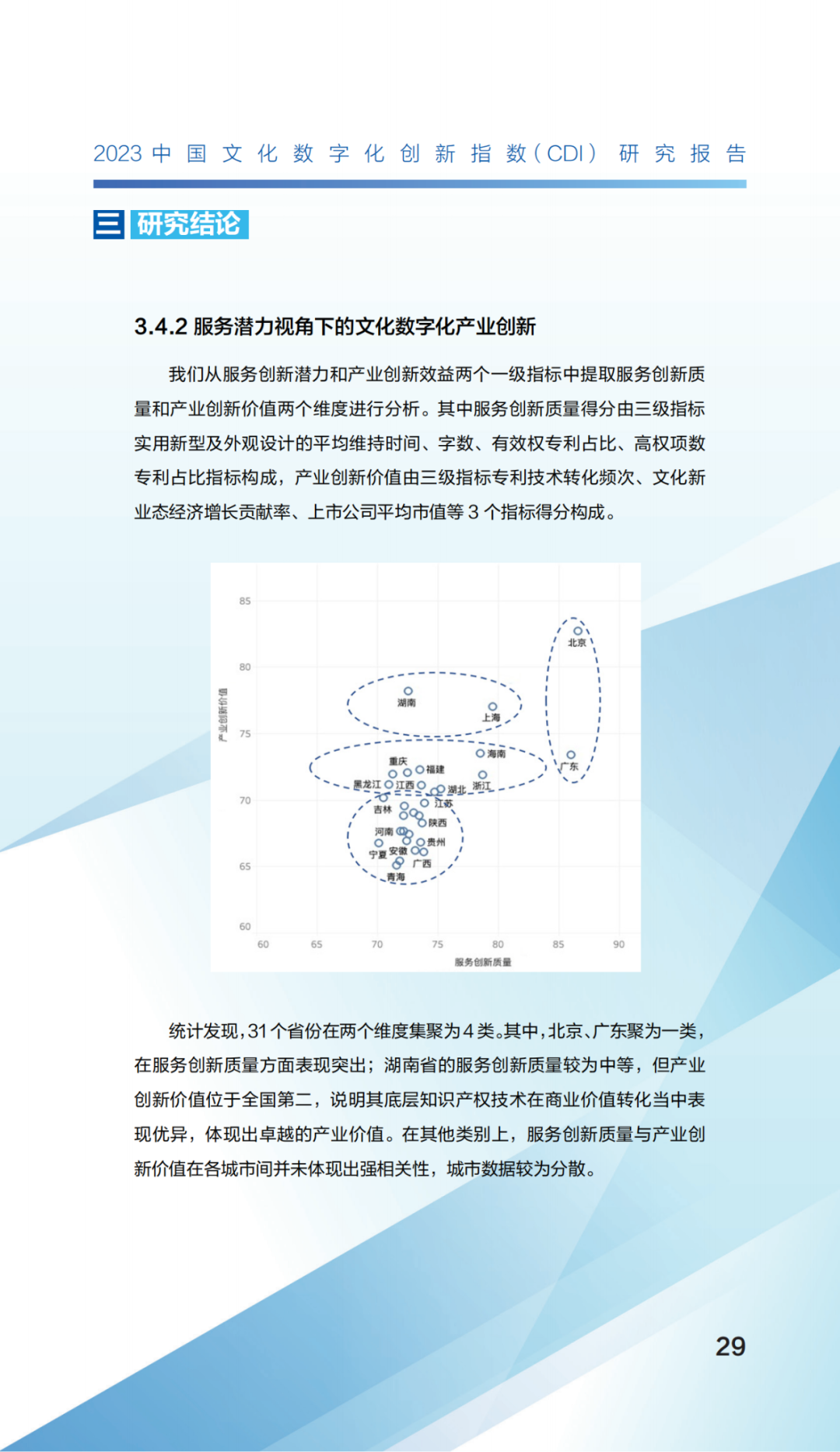

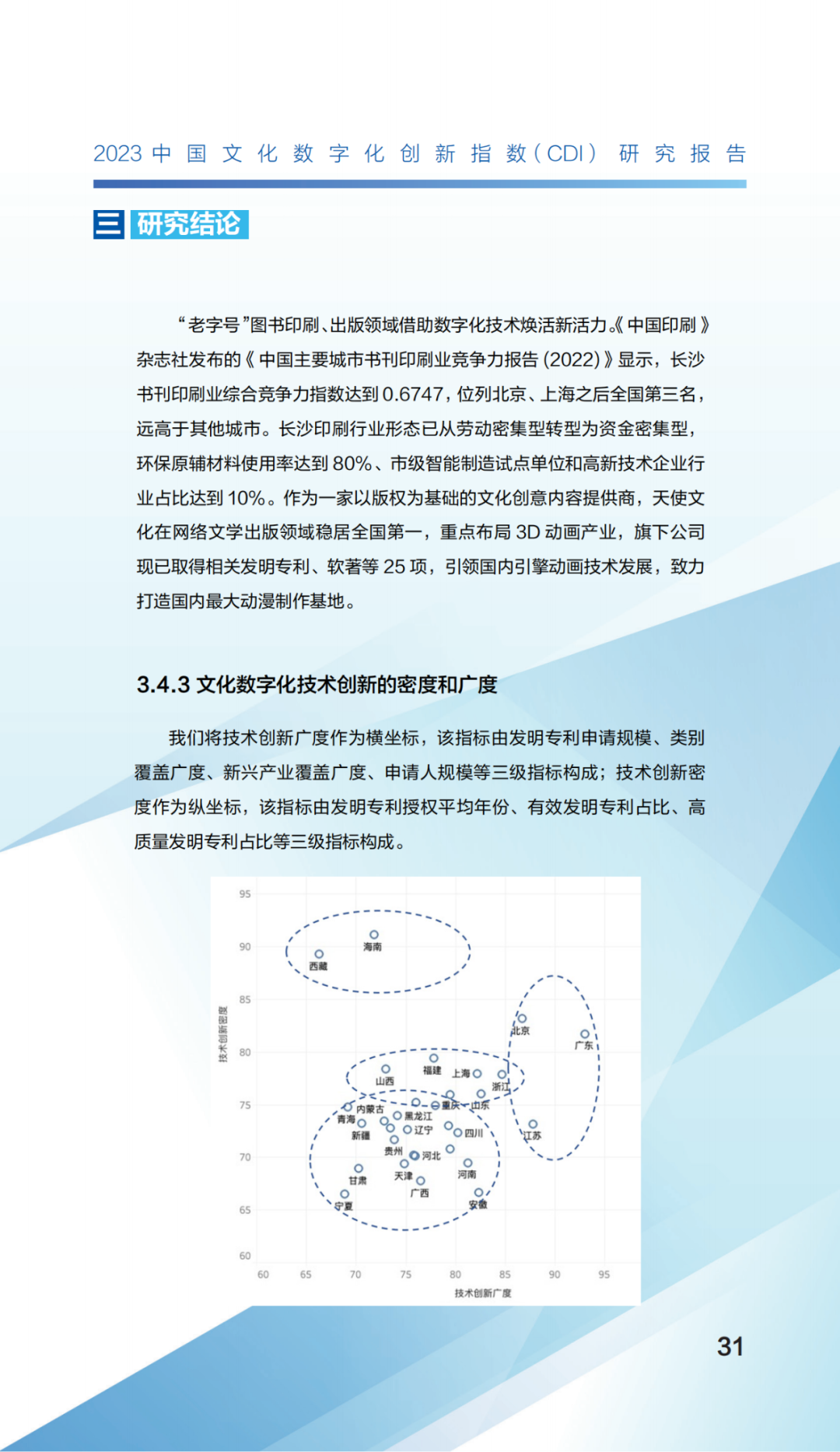

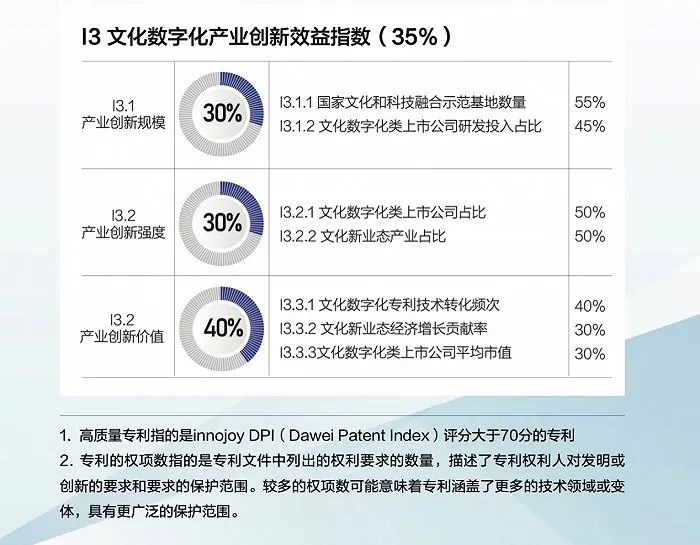

測評結果顯示,經濟發達省份文化數字化創新程度較高,個別省份創新特色鮮明。三項一級指標都在80分以上的只有北京和廣東,北京在產業創新效益方面的得分遠高于其他省份,較第二名廣東高出8.27分;廣東在服務創新潛力方面的得分遠高于其他省份,較第二名北京高出7.46分;在技術創新活力方面,北京仍居第一,但與第二名廣東相差不大,上海、海南和浙江在技術創新活力方面得分相近且都在80以上。具體到三個分項指標,海南在文化數字化技術創新活力上得分領先,江蘇、湖北在文化數字化服務創新潛力上表現突出,重慶、湖南、四川則在文化數字化產業創新效益指標上位居前列。

“在數字化浪潮中,各省份之間的發展水平有所差異是無可避免的”,界面新聞副總編輯、界面商學院院長崔宇表示,“一些地方擁有更好的文化資源和政策環境來推動數字化創新,而另一些地方則面臨著文化積淀不足、數字化進程仍處于早期階段的挑戰和機遇”。

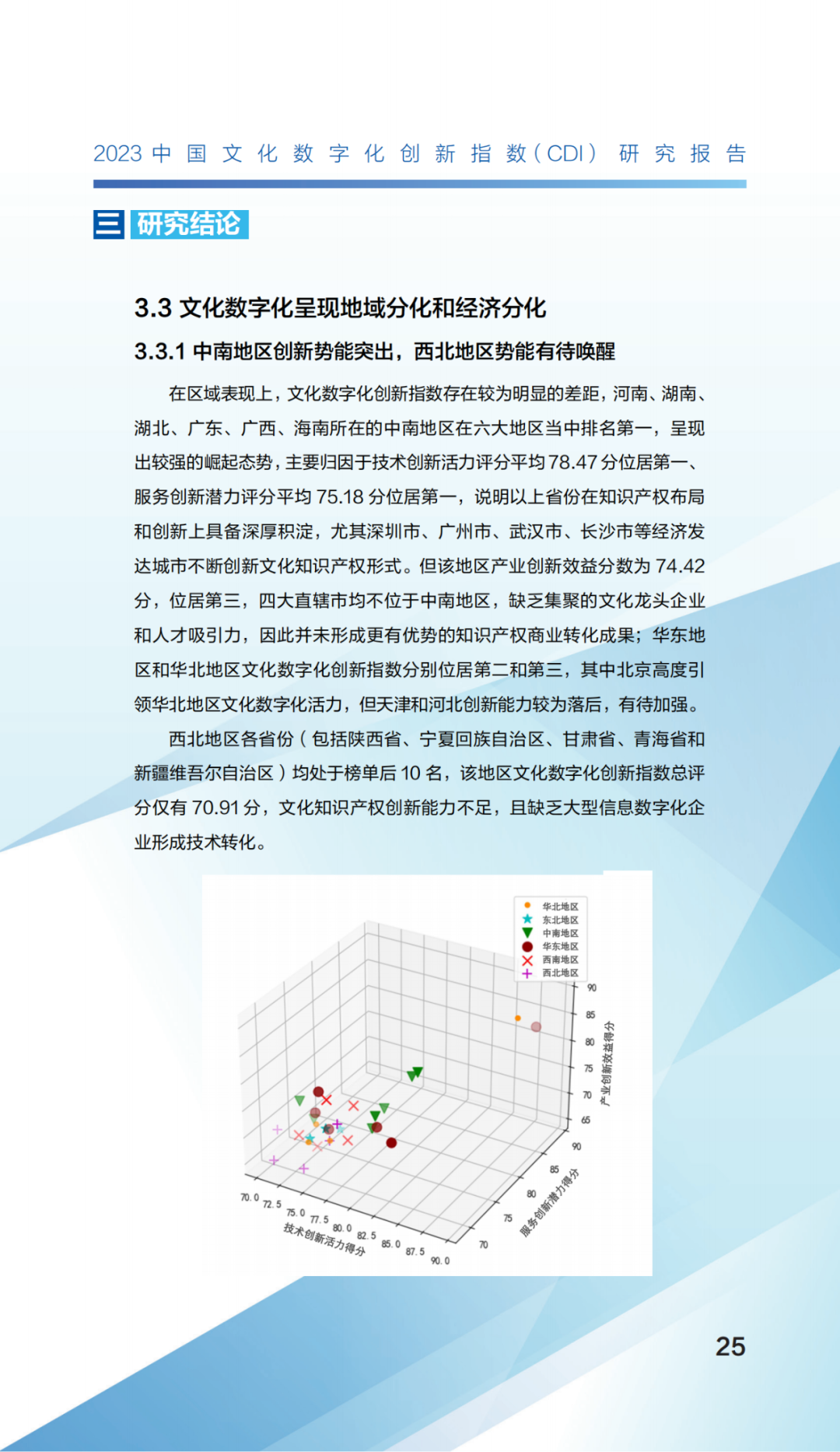

從區域的角度來看,東西部地區間文化數字化創新活動呈現出一定的分化。在六大地區中,中南地區(覆蓋了河南、湖南、湖北、廣東、廣西、海南)排名第一,表現出較強的崛起態勢。這一地區的技術創新活力與服務創新潛力都位居第一。報告認為,東部地區文化數字化創新優勢顯著,技術創新活力得分突出、產業創新效益優勢顯著;中南地區文化數字化相關知識產權積淀深厚,技術活力迸發出一定的創新驅動力;西北部地區的文化數字化技術創新能力及相關產業發展依然具備較為廣闊的進步空間。

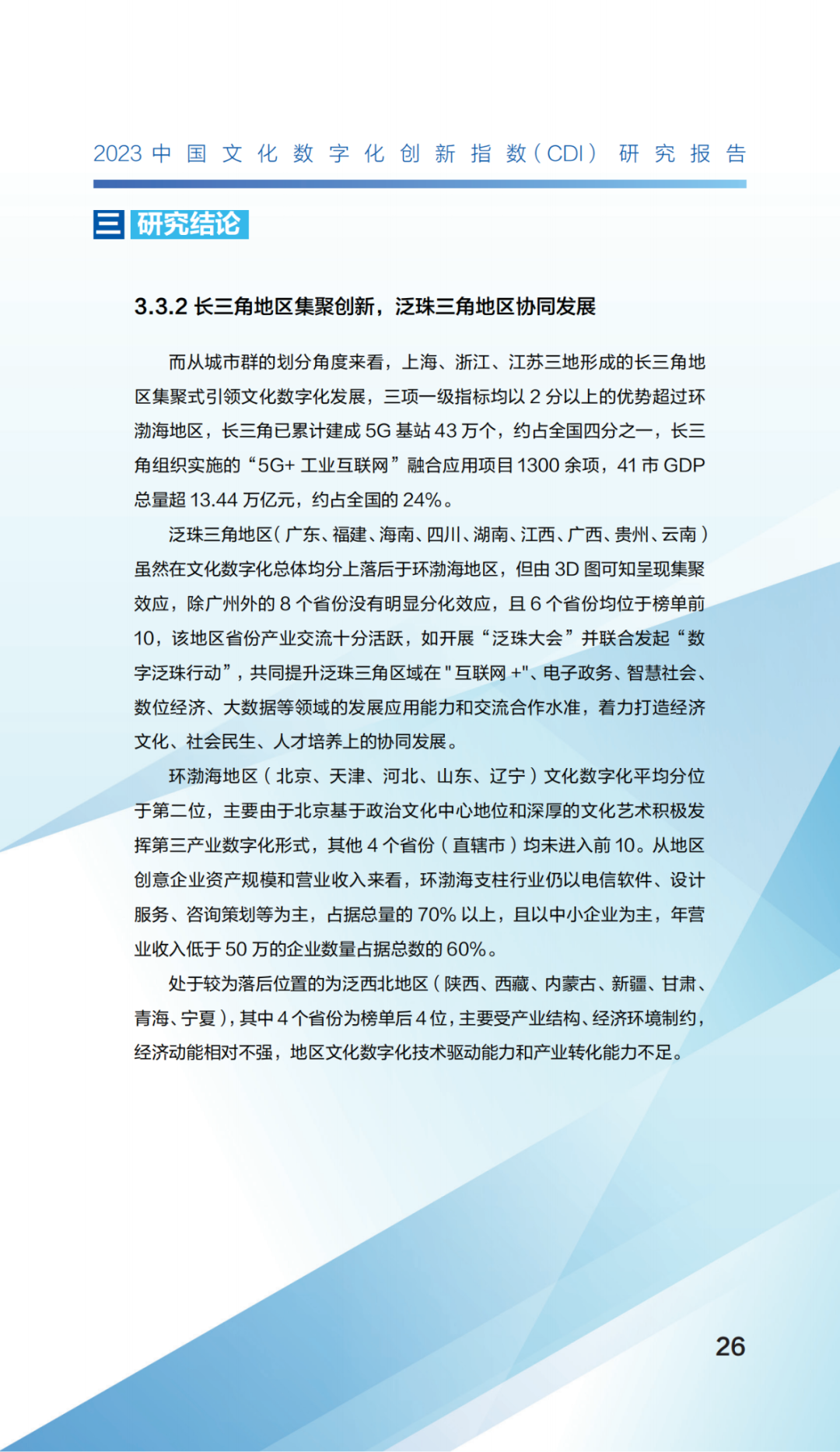

在產業集群的角度上來看,不同集群區域的文化數字化創新呈現出優勢集聚或產業協同的特征。長三角地區領先,三項二級指標均以2分以上的優勢超過環渤海地區,在各個測評指標的各維度上均表現突出,總體水平處于第一梯隊,空間集聚式的創新活動引領當地文化數字化發展。環渤海地區在北京拉動下位居第二,其他四個省份均未進入前10。泛珠三角地區雖然在文化數字化總體均分上落后于環渤海地區,但除廣東外的8個省份沒有明顯分化效應,且有6個省份均位于榜單前10,依托省際間“9+2”合作機制,表現出一定的協同發展、聯合創新的趨勢。

錢明輝指出,泛珠三角地區存在省份之間的產業交流,比如,開展“泛珠大會”并聯合發起“數字泛珠行動”,共同提升泛珠三角區域在"互聯網+"、電子政務、智慧社會、數位經濟、大數據等領域的發展應用能力和交流合作水準。這樣的合作機制,為該區域集聚發展文化數字化提供了持續能量。

報告還顯示,文化數字化發展與人才布局高度協同,文化數字化也與高質量知識產權占比情況、地區經濟發展情況較為協同。

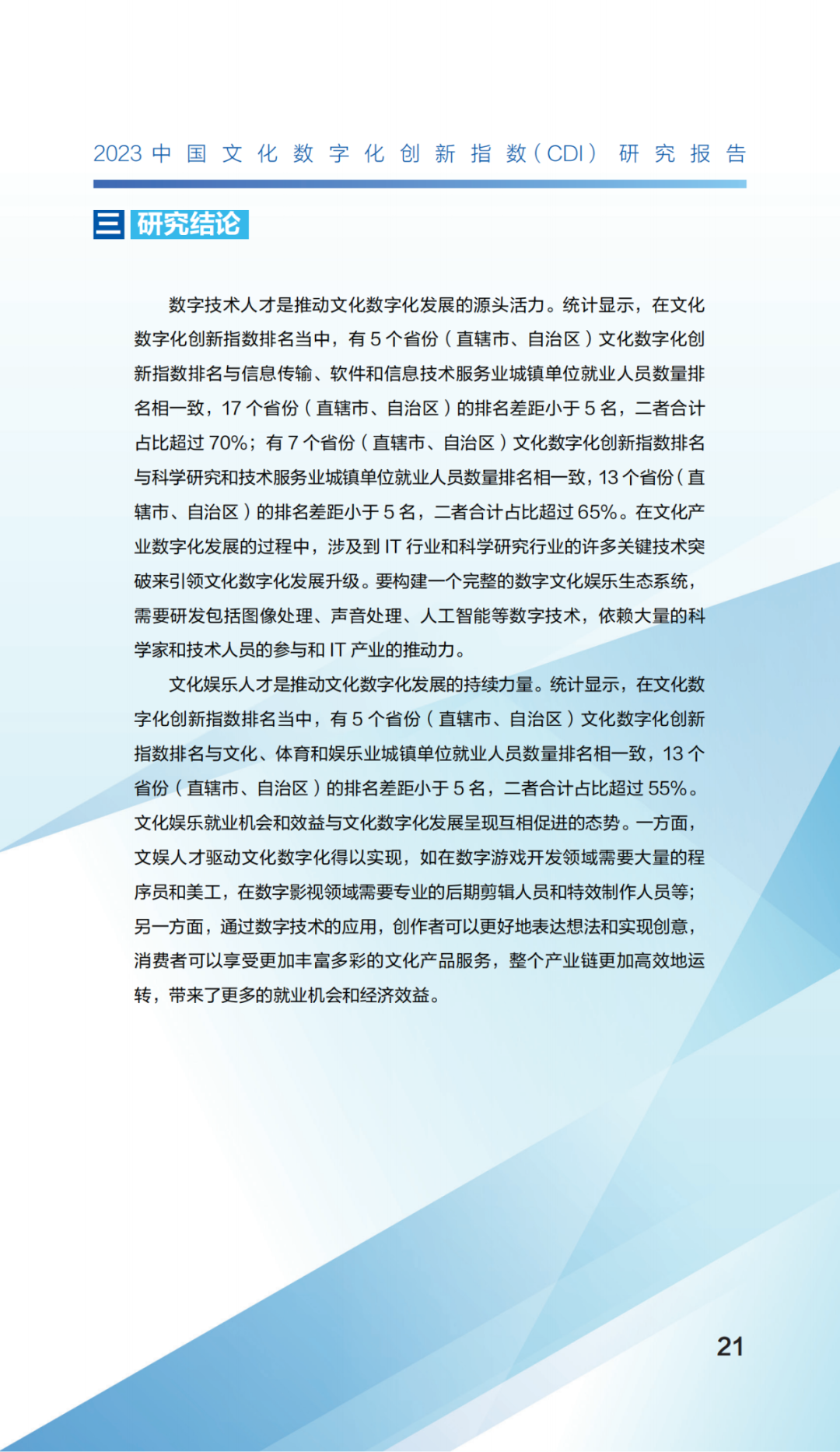

具體來看,有5個省份(直轄市、自治區)文化數字化創新指數排名與信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員數量排名相一致,17個省份(直轄市、自治區)的排名差距小于5名,二者合計占比超過70%;有7個省份(直轄市、自治區)文化數字化創新指數排名與科學研究和技術服務業城鎮單位就業人員數量排名相一致,13個省份(直轄市、自治區)的排名差距小于5名,二者合計占比超過65%。

3個直轄市文化數字化創新指數排名與高權項數發明專利占比排名相一致,17個省份(直轄市、自治區)的排名差距小于5名,二者合計占比超過60%;有18個省份(直轄市、自治區)文化數字化創新指數排名與高質量發明專利占比排名的差距在5名以內,略超58%。

報告建議,加快和深化文化數字化創新活動,需要重視相關行業的人才吸納問題。報告分析顯示超過65%地區的文化數字化創新水平與IT、科研等領域的人才就業情況較為協同。因此,在文化產業數字化創新發展的過程中,仍需數字化相關科研領域的大量關鍵技術突破,大力引進和吸納信息技術、科學研究等方面的專業人才,可以為文化數字化創新活動提供更加可持續的賦能。

報告還強調,地方部門需要結合自身文化數字化基礎和條件,因地制宜地謀劃創新突破點。

“從測評結果來看,不同地區之間文化數字化創新水平有高有低。但并不是所有的差距都意味著落后,不同省份的文化資源具備差異,地方政策風向、人口經濟情況、數字化水平等資源也不盡相同,地方部門應充分挖掘和利用自身優勢,努力克服所面臨的短板問題,積極尋找適合本地發展的文化數字化創新路徑和關鍵突破點,”錢明輝表示,“比如,西北地區可以考慮在基礎技術、服務和產業上全面發力,煥活源頭技術研發并實現有效產業轉化,關注就業人才吸納問題。湖南、海南等具備單項優勢的省份如果能補足短板,第三產業將得到長足發展。

報告建議,省際和城際間可通過進一步共享資源與經驗,形成驅動文化數字化創新發展的產業合力。例如,我國的十大城市群的劃分,標志著城市從單一類型轉變為多元化、網絡化、區域化的地理單位,不僅城市群內可以彼此共享資源與經驗,城市群之間也可以借鑒于長三角、珠三角的發展經驗,形成持續推動文化數字化創新活動協同發展的內生性合力。

《2023中國文化數字化創新指數(CDI)研究報告》全文