沉浸式文旅丨后文旅時代文旅產業發展趨勢探析與前瞻

一 · 趨勢1政策導向:生態優先與文化驅動

中國城市化進程中,以大規模建設為特征的造城、造園、造景運動已趨于終結,轉而進入一個以生態保護為核心,注重精細化管理的新時期。從單一的旅游活動向文化旅游的轉變,標志著旅游品牌建設的重點從景觀的物理特征轉向文化價值的深度挖掘,通過提煉地方特色文化,賦予地域以新的精神價值,從而吸引更廣泛的消費群體。

二 · 趨勢2市場需求:細分化、體驗化與個性化

當前,傳統觀光旅游市場的增長潛力受限,企業需通過深度參與細分市場以增強競爭力。消費者對旅游的需求已超越了基本的感官體驗,轉向更深層次的文化和情感需求。

自2023年以來,“寺廟游”熱度暴漲,相關景區門票訂單量同比增長310%,“寺廟”關鍵詞的搜索指數同比增長高達600%以上,小紅書中“寺廟”關鍵詞的相關筆記約有121萬篇,90后、00后寺廟游占比接近50%。寺廟終于打破了刻板印象,再也不是老年人專屬旅游目的地,也從旅游的“保底”項目搖身一變成為了頂流。用情緒價值為“消費理念”升級,使游客不再簡單滿足于產品本身的實用價值,而更關注它背后的情緒價值。當雍和宮限流、靈隱寺限購、能讓當代年輕人服軟下跪的,就只有寺廟;為了請一串法物自愿“罰站”數小時,隊伍從山上排到山下。

從轉錦鯉攢人品、考試周網絡“祭拜”孔子像,癡迷星座運勢,再到如今的電子木魚、電子燒香,電子算卦,“互聯網治愈”的花樣層出不窮,在浮躁的社會背景下,一陣又一陣的社交狂歡火爆全網,“治愈+國學”被年輕人日益追逐。“佛系青年”、“年輕人在上課和上進之間選擇了上香”、“瘋狂星期寺” 等話題登上了熱搜。“寺廟旅游”似乎已發展成一種新型社交方式。寺廟里的禪意與靜謐,為當代年輕人焦躁、漂泊的心靈提供了一個溫柔的避風港,其背后是解壓經濟與情緒消費的雙重加持。

三 · 趨勢3商業模式:價值創造與持續盈利

成功的商業模式需融合以下三種思維:戰略思維:超越戰術層面的局限,從宏觀角度審視問題;

轉化思維:實現資產、資源與資本之間的有效轉換,以創造經濟效益;

杠桿思維:通過資源整合和資本運作,實現資源的最大化利用。

四 · 趨勢4項目愿景:吸引力、獨特性與復游性

優質的旅游項目應具備吸引力,能夠觸動市場;獨特性,擁有不可替代的吸引力;以及復游性,使游客愿意反復訪問。若無法實現這三項指標,則項目難以被視為成功的文化旅游項目。

西藏依托自然地理環境而發展起來的文旅就是其典型案例。西藏一直以來被認為是讓人心馳神往的地方,也是許多人的“此生必去地”。恰好就在最近,由西藏自治區黨委宣傳部、中央廣播電視總臺視聽新媒體中心、英語環球節目中心(CGTN)、西藏總站、北京總站、西藏自治區文化和旅游廳、西藏廣播電視臺等單位共同推出的“跨越山海 格桑花開——乘著大巴看中國?西藏行”大型融媒體活動于10月25日圓滿收官。

節目組從珠峰出發,共歷時17天,深入藏東明珠昌都、世界青稞之鄉日喀則和藏西秘境阿里三地,行進了14000多公里,通過12場直播及系列短視頻,開啟了一次文化深度體驗之旅、發展成就展示之旅、創新交流合作之旅,行進式、全景式展現了西藏壯麗的自然風光,深厚的歷史文化與絢爛多彩的民族風情;多角度、深層次地展現了西藏發展成果,提升了冬游西藏旅游熱度,用新媒體表達描繪文旅融合新畫卷。

節目播出后,迅速引發關注和熱議。截至10月28日,全網直播觀看人次超1.11億,短視頻播放量超5.35億,相關話題閱讀量超11.32億,收獲全網熱搜165個,熱榜63個。

眾多網友表示:西藏是一個值得反復去的地方,這一現象足夠說明優質的旅游項目應具備吸引力以及可重復旅游性,尤其是獨一無二的不可替代性。

五 · 趨勢5產品創新:差異化、特色化與卓越性

定制化、個性化和獨特體驗的產品最具生命力。傳統的門票經濟和單一的景區模式已不再適應現代旅游市場,需通過創新避免同質化競爭。

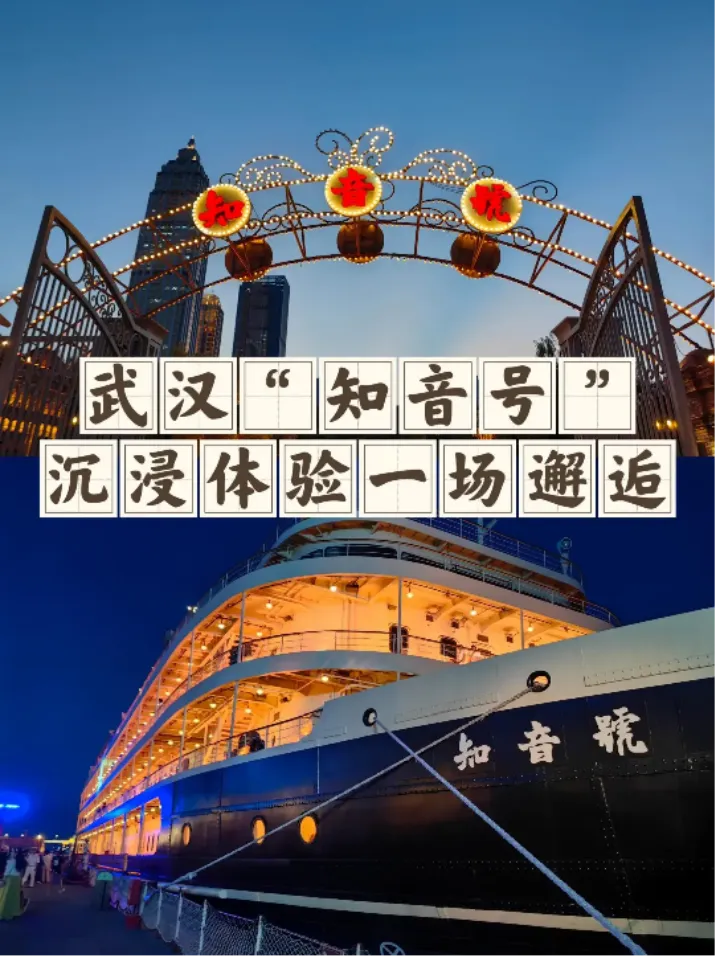

沉浸式演藝作為近年來一種新形式的文旅,成功突破了門票經濟于單一景區模式的藩籬。長江“漂移式”體驗劇《知音號》,設計出了一艘20世紀20~30年代的“知音號”蒸汽郵輪,并復原了極具老漢口風情的碼頭和兩座復古棧橋,搭建起全場景式的劇場環境。當游客們進入碼頭,也就開啟了整場演出。所有游客化身“船客”,隨著知音號郵輪在長江上行駛,劇情也逐步推進。船上的演員會邀請“船客”到船艙大廳的舞池跳舞,向“船客”們講述自己的故事,“船客”們也可以隨意在甲板和船艙之間穿梭,或者通過和NPC對話,發現新劇情。這樣一種富有故事性、游戲性,同時還能欣賞長江沿岸風景的沉浸式旅游體驗,使《知音號》成為沉浸式文旅的典型代表。

六 · 趨勢6技術應用:科技賦能文旅

在互聯網、人工智能和信息技術高速發展的背景下,CR、VR、AR等高新技術不斷涌現,智慧旅游和無人駕駛等科技手段與旅游的結合,為用戶帶來全新的體驗。

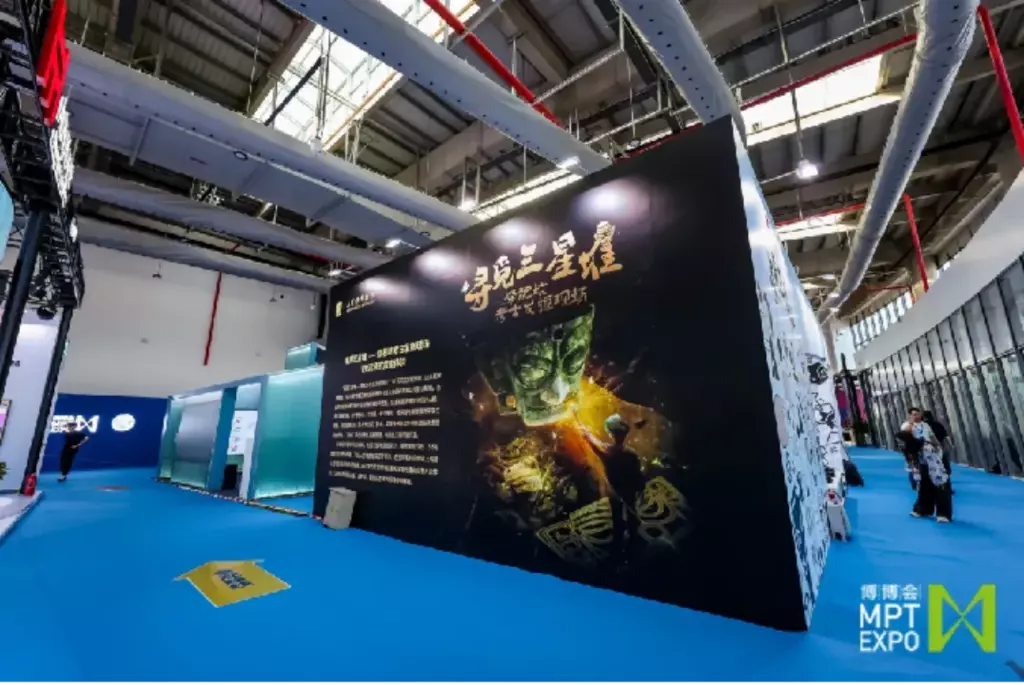

“尋覓三星堆——祭祀坑考古發掘現場” VR式探索體驗由三星堆博物館、四川省文物考古研究院和陜西十月文物保護有限公司聯合制作。依據博物館基本陳列和考古現場相關數字資源,1:1重構復原遺址區保護大棚、考古發掘方艙、6個祭坑、實驗室、象牙庫房、青銅館與新館等數字孿生場景。

同時借助LBE(多人大空間)技術,實現多名觀眾在共享虛擬場景里自由移動,“親臨”祭祀坑考古發掘現場,與出土文物深度交互該項目體驗時長30分鐘,包括三星堆遺址簡介、博物館奇妙夜、3-8號祭祀坑行進式參觀、飛躍三星堆遺址等四個部分,在空間和時間維度上構建三星堆全場景的參觀動線,通過考古專家帶領講解和富有樂趣的文物互動體驗,讓觀眾得到最全面、最生動、最真實的考古現場參觀體驗。

七 · 趨勢7運營模式:去地產化與產業運營主導

本文認為,旅游產業除了傳統的門票收入外,有效的長線運營同樣能夠實現資金回報。一旦運營步入正軌,旅游產業的盈利潛力巨大。因此,必須采用產業運營的思維,通過有效的長線運營,使旅游產品具有持續的生命力和發展潛力。

八 · 趨勢8營銷策略:自媒體時代的用戶導向

在互聯網時代,信息的透明度和泛濫程度不斷增加,傳統的傳播渠道影響力減弱。如何在信息泛濫的環境中找到有效的傳播渠道,進行精準營銷和引爆點的設置,成為當前需要解決的問題。

不知道讀者朋友們是否記得,前段時間,我們在網絡社交媒體上經常能刷到各種地方文旅“來上分”的宣傳視頻,諸如“缽缽冀”“濟寧太美”等,還有各種帥哥美女靠“美人計”為家鄉吸引流量,甚至派出文旅局長內卷變裝的視頻,網友們甚是喜愛。

但其實冷靜觀察一下,他們大多都有一個共同點:充滿了玩熱梗、諧音、鬼畜的洗腦式傳播符號。從視頻的受歡迎程度來看,文旅宣傳事業那種勃勃生機、萬物競發的境界,猶在眼前,甚至讓同行間都爭相模仿“00后上崗賬號運營”的視頻風格。然而從當地旅游的實際結果來看,似乎并不如視頻那般熱鬧。

這是為何?其實這些視頻的大火,看似是創新的宣傳方式,實則是同質化、模板化、洗腦化符號的病毒式傳播,收獲的也基本是轉化率極低的噱頭式流量。

視頻靠符號博得觀眾眼球,我們起初可能為之耳目一新,但刷完幾個類似的視頻后,我們就能發現,這些視頻僅僅只能將表面淺顯而洗腦的強傳播符號信息留在觀眾的暫存記憶中,而中最重要的、關于地方人文地理的內涵價值卻沒有很好地體現在視頻中,并未深入傳達至觀眾腦海,就更不用說希望觀眾們到線下“奔縣”了。與諸多使用模板化視頻進行文旅宣傳的地方縣城不同的是,山西隰縣在此次“奔縣”熱潮中卻是接住了“潑天的富貴”,人口9萬的小縣城單日游客過萬,最多的一天甚至達到20萬。山西小西天憑借有關《黑神話:悟空》的聯動文旅宣傳火爆出圈,一度成為許多網友爭相打卡的熱門景點。數據顯示,國慶假期,小西天景區共接待游客91722人,同比增長335%。而去年小西天全年的游客接待量僅為13.36萬人次。在今年8月《黑神話:悟空》問世之際,隰縣地方文旅便是下足功夫,將小西天景區與現象級熱點黑神話里的文化符號緊密聯系起來。

九 · 趨勢9資源整合:跨界合作與協同作戰

本文強調,策劃應與資源相結合,以實現項目的落地。通過產智融府(產業、智庫、金融、政府)的協同作戰,構建依托項目的資源聚合平臺,是實現項目成功的關鍵。

2024年5月21日,國家發展改革委等部6部門印發《推動文化和旅游領域設備更新實施方案》,方案提出,力爭到2027年,引導推動全國文化和旅游領域更新一批設施設備,保持相關投資規模持續穩定增長,全面提升服務質量,推動文化和旅游高質量發展。

根據方案,將實施觀光游覽設施更新提升行動、游樂設施更新提升行動、演藝設備更新提升行動、智慧文旅改造提升行動、文物保護利用能力提升行動、電影產業高新促進行動、高清超高清設備更新提升行動、歷史文化名城和街區保護行動等。主要內容包括:推動重點旅游景區、國家級旅游度假區、公共文化場館等場所內的索道纜車、電梯等運載設備更新升級,淘汰運載容量不能滿足需求、維修維保頻次高、超長期服役的老舊設備;推動游樂園、城市公園等場所更新一批高可靠性的先進游樂設備,提升設施安全運營水平;鼓勵在電影視覺效果和后期制作中運用人工智能、虛擬拍攝、虛擬預演等新技術新裝備等。

方案要求,各地要統籌多渠道資金,給予積極支持。鼓勵文化和旅游領域企事業單位運用自有資金積極進行設備更新,提高服務質量。

《推動文化和旅游領域設備更新實施方案》的提出就是產智融府協同發展戰略可行性的體現,是推動文化旅游行業高質量發展的重要舉措,對于提升服務質量和游客體驗、促進文化傳承與創新發展、增加行業的吸引力和競爭力具有重要意義。