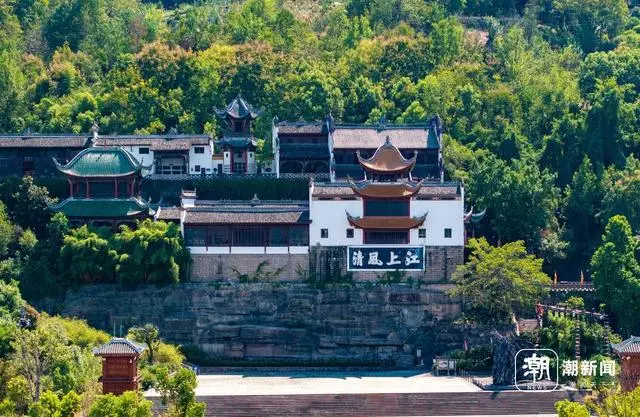

文化中國行·長江之歌丨重慶云陽:最貴三峽“移民”張飛廟,何以讓精神文化價值生生不息

臨江石壁之上,云陽張飛廟“江上風清”“山高水長”兩塊巨大題刻,深邃而悠遠。這兩塊巨大題刻,是2003年從原址切割復原而來,以“搬舊如舊”的方式,延續1700多年的文脈。

踏上張飛廟曲折的石階,云陽縣文物保護管理所副所長陳昀思緒萬千。他回憶起兒時的自己,騎在老張飛廟的石馬上玩耍;他也清晰記得當年搬遷的一幕幕:彼時,按照“不改變文物原狀”的原則,歷經長達6年的整體搬遷,耗資七千萬、遷移32公里,張飛廟才重現世人面前,堪稱搬遷距離最遠、文物級別最高、單項工程投資額最大的文物遷建項目。

因此,有人把“張飛”的搬家,稱為是三峽庫區最大的“移民”,也是最貴的“移民”。

文物是中華民族的寶貴遺產。在長江三峽庫區蓄水前,為了保護庫區文物古跡,不讓它們遺憾永遠深埋于水下,或原地保護,或整體搬遷,對文保工作者來說,提出了一個個新的課題與難題。陳昀告訴我們,由于張飛廟具備較高的自然與人文價值,秉持“搬舊如舊”的原則,原廟的每一塊磚,每一根木梁都逐一編號,搬遷還原。

值得一提的是,在搬遷過程中,廟前的千年古樹進行編號,新址恢復原來的布局和生態環境。廟內建筑大部分都是木質建筑,還有木刻作品,有的已經遭受蟲害,在搬遷前都進行了病蟲害預防治理。

2003年,掩映在竹林中的張飛廟,從云陽老縣城對岸的飛鳳山,往長江上游方向搬遷32公里。搬遷復建的廟宇,現存建筑近90%的構件都是老廟拆遷來的材料。依然保持依山座崖臨江的格局,依然朱樓碧瓦,古樸巍峨。

廟內結義樓、書畫廊、正殿、助風閣、望云軒、杜鵑亭、聽濤亭等古建筑,層迭錯落、獨具一格,有雄奇亦有俊秀。行走在這 “巴蜀勝境,文藻勝地”之中,來自五湖四海的游客逸興遄飛。

劉、關、張桃園三結義的雕塑,三人神態栩栩如生,意氣風發,背后是一片桃花灼灼。正殿里的張飛銅像,刻畫出張飛的威嚴神韻,仿佛正在為蜀漢江山、百姓安樂憂思。鞭打都郵、義釋嚴顏、大戰長坂坡及閬中遇難泥塑,更是讓人遐思到三國風云之中——那年桃花盛開,三兄弟桃園結義,立下同生共死的誓言,而三國后期,劉關張三人的命運,最終都與長江牽連,張桓侯廟里忠勇好義的傳說流芳千古。

從古至今,歷代名流學者往返張飛廟不絕,不僅留下了大量詩詞歌賦,更有眾多書畫、碑刻珍品。

書畫迷們無不驚嘆,這里的詩詞、歌賦、書畫、碑刻作品多達600多件。可謂名家圣手,流派紛呈,各領風騷。木刻顏真卿書《爭座位帖》等等,每一件都是歷史的見證,值得細致品味。

其中最具代表性的文物便是“三絕碑”——廟內現藏的《前后出師表》石刻,內容是三國時期著名的政治家、軍事家諸葛亮所著,由南宋抗金名將岳飛手書。清末著名雕刻師何今雨耗時540多個日夜精鐫細刻而成,這也是何今雨生前最后一件作品。因此,這件作品有“文章絕世、書畫絕世、雕刻絕世”的“三絕”之盛譽。

在院中石壁上,我們還注意到一條記錄了公元1870年特大洪水的水位線,這是長江水位記載中最高的一次。陳昀說,“修三峽工程論證的時候,這個水位線提供了重要的參考依據。

有人不禁會問,在浩大工程之下,一座古祠廟花費如此大的代價搬遷,是否值得?

回溯時光,從前,長江經常洪水肆虐。行駛于長江上的船工們飽受其苦,峽江人民渴望有一種強有力的精神寄托,張飛英勇無畏的氣慨,理所當然成為當地人們的精神支柱。“威名垂萬古,勇力冠當時。回首三分國,何人賦黍離。”正是人們對張飛廟的描述。

云陽對張飛的崇敬亙古未變。“他是云陽人心中的張王菩薩,這里也永遠是大家虔拜張飛的地方。每年農歷八月二十八,是張飛廟一年一度的廟會。前來祭拜張飛的當地百姓,人山人海,絡繹不絕。”在陳昀看來,張飛廟已是當地重要的民俗文化現象,成為當地老百姓重要的精神活動之一。

“從前,云陽人出船前,都喜歡來此處祈求行程的順利、平安。而今天的云陽人,喜提新車、新航啟程,也都會到這里放一掛鞭炮,轉上一圈。”從這個角度來說,張飛廟早已具有超越祠廟本身的象征意義。

如今,這座千年祠廟,也不斷在世人面前煥新。

當我們登高遠眺,江上風清的千年古韻撲面而來,頗有震撼之感。耳畔仿佛響起那首著名的《臨江仙·滾滾長江東逝水》——滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。白發漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事,都付笑談中。

幾名游客正在拍照、留念:“以前我們只是過來祈福,現在祈福后也會四處走走轉轉,在景區內感受三國文化的氛圍。”

作為長江三峽黃金旅游帶重要景點之一的張飛廟景區,在弘揚和傳承文化的同時,也極大促進了云陽旅游業的發展。9月下旬,張飛廟廣場前,搭建了一處頗具后現代意味的舞臺造景。陳昀表示,這是源自張飛戰馬的造型,在別具一格的舞臺上,將舉行一場以桃園結義故事為背景的演出。

以創新的表達致敬傳統文化,張飛廟正在成為一個文旅融合的全新場域。

如此,一座祠廟不惜代價、整體搬遷的意義,已然彰顯。古建筑遺址與珍貴文物保護的背后,更多文化精神的價值,將在往后的歲月里生生不息。