重慶瞭望丨從“三線”,到“一線”

有人說,沒有三線建設,就沒有今天的重慶工業。

60年前,在一句“好人好馬上三線”的感召下,一大批技術人員及管理干部隨企業從東部沿海地區遷至重慶安家落戶,在巴渝大地上戰天斗地,為國鑄劍。

60年后的今天,新時代西部大開發如火如荼,更多具有重慶辨識度和全國影響力的建設成果在這片土地拔節生長,重慶高質量發展的內生動力愈發澎湃。

今年是三線建設啟動60周年。對重慶來說,從作為戰略后方的“三線”,到推動高質量發展的奮斗“一線”,總有一個故事常說常新,總有一種精神代代傳承,總有一種奮斗從未止步……

01

在重慶,有這樣一座博物館。我國第一輛軍用重型越野汽車——紅巖CQ260在這里誕生,其中展陳的部分50多年前的“老爺車”,經過維修后還能發動行駛。這里是重慶紅巖重型汽車博物館。

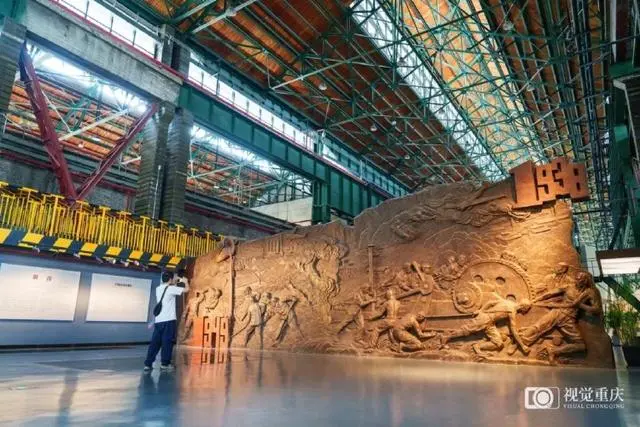

在重慶,有這樣一個打卡點。數萬名專家、軍人、工人在這里隱姓埋名,建設地下核工程,耗時17年開鑿出“世界第一人工洞體”。置身巨大的地下空間,歷史的恢宏敘事頃刻變得具象化。這里是816工程遺址。

…………

這些可觸可及的珍貴“遺產”,有如時間的注腳,讓年長者得以回溯那個熱血澎湃的年代,讓青少年可以追尋這座城市深處的記憶。三線建設的歷史價值,仍在與這座城市共同生長。

這是一段波瀾壯闊的城市發展史。1964年,在國際局勢日趨緊張的情況下,中共中央為加強戰備啟動三線建設,歷史的機遇也落在了重慶這片土地上。

三線建設的重點項目是“兩基一線”,其中便包括重慶常規兵器工業基地。為此,一座座廠房拔地而起,一批批仁人志士從祖國四面八方趕來。這一場波瀾壯闊的工業大遷移,讓重慶的產業、經濟和人口格局深刻演變。

三線建設17年,使得以重慶為中心生產常規兵器的工業企業從10家增加至48家,重慶一舉成為中國有重要影響力的工業基地。

這也是一部生動的人民生活史。三線建設期間,重慶的基礎設施建設快馬加鞭,城市面貌日新月異;按下加速鍵的工業化,為無數人搭建起干事創業的平臺;后期的“軍轉民”大潮,更是孕育了嘉陵、建設、長安、川汽等重慶人耳熟能詳的“渝字號”企業。

在那個時代,三線建設已經融入一代人的生活方式,成就了一大批重慶人激情燃燒的歲月。

這更是一部歷久彌新的城市文化史。于有形中,三線建設留下的一大批帶有時代烙印的建筑、工業產品、文藝作品等,都成了今天寶貴的文化遺產;于無形中,全國各地的建設者在這里埋頭苦干、戰天斗地的精神,南腔北調的文化融合等,都內化為這座城市文化基因,滋養著一代又一代人。

02

三線建設留給重慶的,不僅僅是光輝的歷史記憶,還有沉甸甸的經濟社會發展成果。可以說,三線建設就是一部活著的歷史,仍然在現代化新重慶建設中釋放著重要的能量。

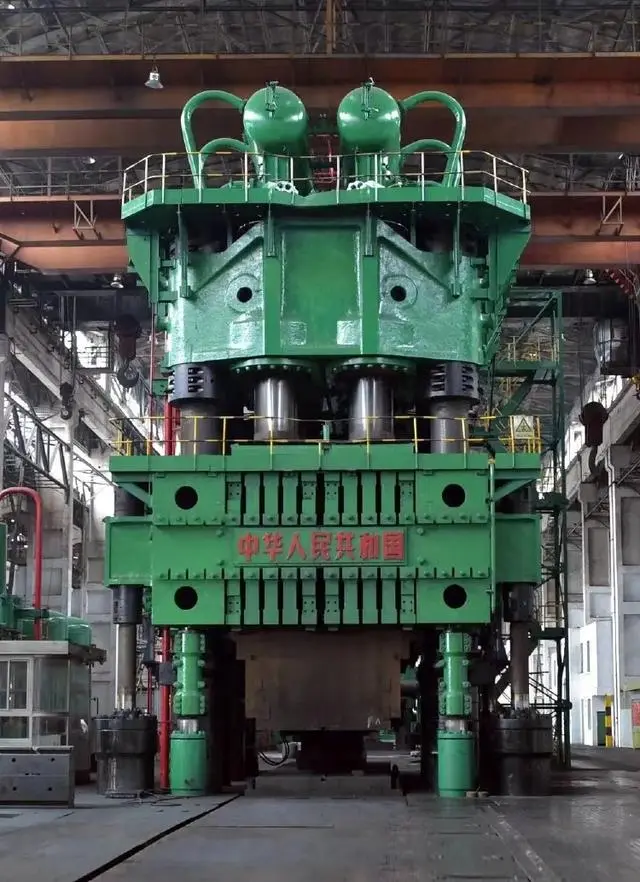

挺起的工業“脊梁”,為制造業高質量發展打下了堅實基礎。重慶抓住三線建設、大批工業企業遷入機遇,實現制造業崛起。作為制造重鎮,重慶擁有全部31個制造業大類。得益于深厚的底蘊和扎實的基礎,當下重慶正全力構建“33618”現代制造業集群體系,以先進制造業為骨干的現代化產業體系不斷發展,越來越多的“重慶造”走向世界。

2023年,重慶實現汽車產量全國第二,筆記本電腦產量連續10年全球第一,己二酸產量世界第一,氨綸產能世界第二。

經濟社會的深刻變革,為推動新時代西部大開發創造了有利條件。三線建設時期,由于資金大投入、人員大流入、資源大開發、生產要素大集聚,重慶逐漸成為區域經濟中心,對周邊的輻射與聯動能力持續加強。經過接續發展,重慶成長為國家重要中心城市。

眼下,成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道、長江經濟帶高質量發展、國家戰略腹地建設等國家戰略在重慶疊加,帶來了新的歷史機遇。接下來,重慶將充分發揮比較優勢、后發優勢,主動服務和融入新發展格局,繼續在奮力譜寫西部大開發新篇章中貢獻重慶力量。

閃光的“三線精神”,為加快培育新質生產力提供了豐富的精神源泉。在一個生產力深刻變革的時代,離不開一批敢于吃苦、敢于創新的先行者、實干家。而“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的三線精神,非但沒有被時間的長河湮沒,反而在歲月的打磨下熠熠生輝,成為激勵巴渝兒女砥礪奮進、逐夢前行的精神動能。

03

從“三線”到“一線”,其中既要有傳承歷史的擔當和定力,也要有創新發展的智慧與魄力。三線建設為重慶留下了寶貴的物質財富和精神財富,更需要后來者將其傳承好、保護好、發展好。

持續推動產業轉型升級,夯實家底,擴大優勢。三線建設讓重慶在汽車制造、艦船工業、光學儀器、冶金工業、機械工業、化學醫藥等領域形成了先發優勢,造就了重慶制造業扎實的“家底”。

針對傳統優勢產業,只有不斷推動產業轉型升級,并通過技術升級、市場升級、管理升級等多個途徑提質增效,才能守住乃至于擴大領先優勢。

此外,還應在原有優勢產業基礎上不斷探索新興產業和未來產業,積極搶灘空天信息、生物制造、前沿新材料等產業新藍海,同時幫助發展乏力的企業實現“換道超車”,以科技創新不斷激活制造業高質量發展新的增長點。

盤活“沉睡”的資源,講好“老地方”的新故事。在時間的考驗之下,一些企業因為產業轉型升級或市場競爭的緣故,逐漸黯然失色甚至被淘汰,導致大量的建筑場地、設備設施、工業文化遺產等資源陷入“沉睡”。

江北化肥廠變身“悅來莊稼”文旅小鎮,特鋼廠舊址成了熱門電影取景地……在新消費崛起的背景下,不妨抓住城市更新以及文旅產業發展的良好勢頭,充分挖掘并盤活現有資源,因地制宜拓展文博展覽、研學教育、特色旅游、文創藝術等新業態,創造消費新場景。

挖深用好三線精神,在傳承與創新中凝聚精神力量。城市精神是一座城市的靈魂,彰顯著城市的意志品格與文化特色,也反映了市民認同的精神價值與共同追求。新時代新征程新重慶,同樣也需要敢闖敢拼、砥礪奮進的全新精神風貌。

三線精神是一座值得深挖的“富礦”,要保護好三線建設的歷史文化遺產,深化三線建設歷史和文化研究,同時創新表達方式,做好傳播展示和推廣教育,讓三線精神內嵌在城市建設的方方面面,為巴渝兒女奮力建設現代化新重慶提供源源不斷的精神養料。

星光不負趕路人。新征程亦是新機遇,站在新的歷史起點,重慶必將接過前人的擔子,汲取前輩的精神力量,奮力打造新時代西部大開發重要戰略支點、內陸開放綜合樞紐,不斷譜寫中國式現代化重慶篇章。