“十五五”規劃聚焦:生態旅游

習總書記指出,編制和實施國民經濟和社會發展五年規劃,是我們黨治國理政的重要方式。“十五五”時期(2026-2030年)是實現第二個百年奮斗目標第一階段任務,也是我國邁向2035年基本實現現代化的關鍵時期,在這一特殊環境和使命下,“十五五”規劃的重要性不言而喻。

科學編制和實施五年規劃是中國式現代化強國建設的基礎保障,也是地方高質量發展的強大動力。巔峰智業自2001年成立以來,先后編制了100多個省市縣“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”文旅發展規劃、旅游產業發展規劃、文旅融合發展規劃、課題研究、專項規劃、中期評估等。

作為巔峰智業《前瞻“十五五”》系列內容,本期帶您了解從綠水青山到金山銀山的轉換器“生態旅游”。

今年,總臺播出的劇集《我的阿勒泰》走紅,滿屏的綠意映入眼簾,成了這部劇爆火的標簽之一,也成功帶火了當地的旅游市場。此外,湖南張家界的康養旅居游、四川玉屏山的恐龍谷主題樂園、重慶仙女山的自然教育……各類綠色生態的旅游場景競相涌現。一定程度上而言,游客之所以涌入這些旅游目的地,正是源于對“原生態”的向往。

隨著物質生活水平的不斷提升,游客的旅游理念和出行需求也在升級。近年來,生態旅游在各地逐漸興起。據《2023年中國國土綠化狀況公報》顯示,2023年全國生態旅游游客量達25。31億人次。

什么是生態旅游?“十五五”期間,文旅行業應該關注哪些與生態旅游相關的內容?

什么是生態旅游

生態旅游是在一定的自然區域中保護環境并提高當地居民福利的一種旅游行為。這一定義精煉地表達了生態旅游的兩個要件:一是到自然區域中旅游,二是對當地環境和居民具有貢獻。

生態旅游的實質是促進當地的環境保護和經濟發展,以可持續發展為理念,以保護生態環境為前提,以統籌人與自然和諧發展為準則,并依托良好的自然生態環境和獨特的人文生態系統,采取生態友好方式,開展的生態體驗、生態教育、生態認知并獲得身心愉悅的旅游活動,根本目標是促進區域的可持續發展。

因此,從更高的層次和更廣闊的視野來看,生態旅游不僅僅是一種旅游產品、一種旅游形式,更是一項追求旅游活動生態化、環境影響減量化以及目的地居民福祉的區域可持續發展開發戰略。

生態旅游的相關政策

國家層面

2019年2月

《國家林業和草原局關于促進林草產業高質量發展的指導意見》提出,大力發展森林生態旅游。制定森林生態旅游與自然資源保護良性互動的政策機制。推動標準化建設,建立統一的信息統計與發布機制。積極培育森林生態旅游新業態新產品。開展服務質量等級評定。加強試點示范基地建設,打造國家森林步道、特色森林生態旅游線路、新興森林生態旅游地品牌。加強森林生態旅游宣傳推介。引導各地圍繞森林生態旅游開展森林城鎮、森林人家、森林村莊建設。

2021年4月

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于建立健全生態產品價值實現機制的意見》提出,依托優美自然風光、歷史文化遺存,引進專業設計、運營團隊,在最大限度減少人為擾動前提下,打造旅游與康養休閑融合發展的生態旅游開發模式。加快培育生態產品市場經營開發主體,鼓勵盤活廢棄礦山、工業遺址、古舊村落等存量資源,推進相關資源權益集中流轉經營,通過統籌實施生態環境系統整治和配套設施建設,提升教育文化旅游開發價值。

2022年1月

國務院印發的《“十四五”旅游業發展規劃》提出,貫徹落實習近平生態文明思想,堅持生態保護第一,適度發展生態旅游,實現生態保護、綠色發展、民生改善相統一。充分考慮生態承載力、自然修復力,推進生態旅游可持續發展,推出一批生態旅游產品和線路,加強生態保護宣傳教育,讓游客在感悟大自然神奇魅力的同時,自覺增強生態保護意識,形成綠色消費和健康生活方式。積極運用技術手段做好預約調控、環境監測、流量疏導,將旅游活動對自然環境的影響降到最低。

2023年9月

國務院辦公廳印發《關于釋放旅游消費潛力推動旅游業高質量發展的若干措施》提出,推進文化和旅游深度融合發展,實施美好生活度假休閑工程,實施體育旅游精品示范工程,開展鄉村旅游提質增效行動,發展生態旅游產品,拓展海洋旅游產品,優化旅游基礎設施投入,盤活閑置旅游項目。

2024年3月

《國家級生態旅游區運營管理規范》發布,進一步規范了景區的生態保護、社區參與、生態教育與品牌傳播等內容,完善了生態旅游區在資源、環境、產品、服務、設施、功能與管理等方面的要求,能夠幫助生態旅游區提升運營管理規范化水平,促進我國生態旅游健康持續發展。

此外,習總書記圍繞生態旅游發表了一系列重要論述。

習總書記強調,“一個是生態,生態建設,查干湖是個標志。再一個是旅游,綠水青山、冰天雪地都是金山銀山。一方面要保護生態,另一方面要發展生態旅游,相得益彰。”“原生態是旅游的資本,發展旅游不能犧牲生態環境,不能搞過度商業化開發,不能搞一些影響生態環境的建筑,更不能搞私人會所,讓公園成為人民群眾共享的綠色空間”。

地方層面

近年來,多地堅持貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念,紛紛出臺相關支持政策,加快生態旅游高質量發展:

2022年11月,吉林省文化和旅游廳印發《吉林省生態旅游發展規劃(2022-2030年)》,提出到2025年,初步建設成為全國四季生態旅游強省、國際一流的避暑休閑與冰雪度假生態旅游目的地。到2030年,建設成為世界級四季生態旅游目的地,生態旅游成為吉林省打造“萬億級”旅游產業的重要支撐。

2023年10月,云南省文化和旅游廳,云南省林業和草原局印發《關于加快推進生態旅游與森林康養產業發展的若干措施》,就挖掘林草濕生態旅游和森林康養資源、培育生態旅游和森林康養經營主體、加強生態旅游和森林康養品牌打造等方面推出十五條措施。

2023年10月,山東省文化和旅游廳、省生態環境廳印發《山東省生態旅游區管理辦法(試行)》,規范生態旅游區建設,促進綠色低碳轉型,實現全省生態旅游區評定與管理制度化,推動全省生態旅游高質量發展。

生態旅游價值實現的四大途徑

規制監管

需要樹立綠色發展理念,堅持環境保護優先,完善生態旅游發展法律法規和監督管理體系,從制度層面將生態旅游標準化和制度化,建立健全適應生態旅游發展的評價指標體系、評價標準、監管要求、監管手段,將環境保護評價融入生態旅游項目的準入、建設、驗收、運營等全過程管理中,實現開發建設與環境保護相統一,推進生態旅游市場規范化。

加速制定我國生態旅游認證標準體系,加強生態旅游產品認證和檢驗,凈化優化生態旅游產品供給。

規劃創新

構建多元豐富生態旅游產品體系。合理開發當地的生態旅游資源,開發出良好的旅游產品,協調旅游開發與生態環境的保護,對于實現生態旅游資源向旅游產品價值轉化具有重要意義。

充分利用當地的生態和文化資源優勢,開發登山徒步、溯溪攀巖、潛水沖浪、生態休閑、科考探險、江河溯源、野生動物觀賞等自然生態旅游以及體驗當地居民傳統生活等民俗文化旅游。依托國家公園、國家森林公園、國家級自然保護區、國家水利風景區等資源稟賦,在嚴格把控旅游環境影響的前提下創新生態旅游活動內容,突出生態旅游活動的生態體驗、生態教育、生態認知、生態康養、生態運動等功能,促進生態旅游與生態農業、生態工業的融合,在生態旅游產品供給過程中創新技術手段,通過加強數字化交互技術、新能源節能技術、資源循環利用技術、環保新材料開發技術等新技術的運用,創新生態旅游產品展現形式,在豐富旅游體驗的同時達到保護生態環境的目的。

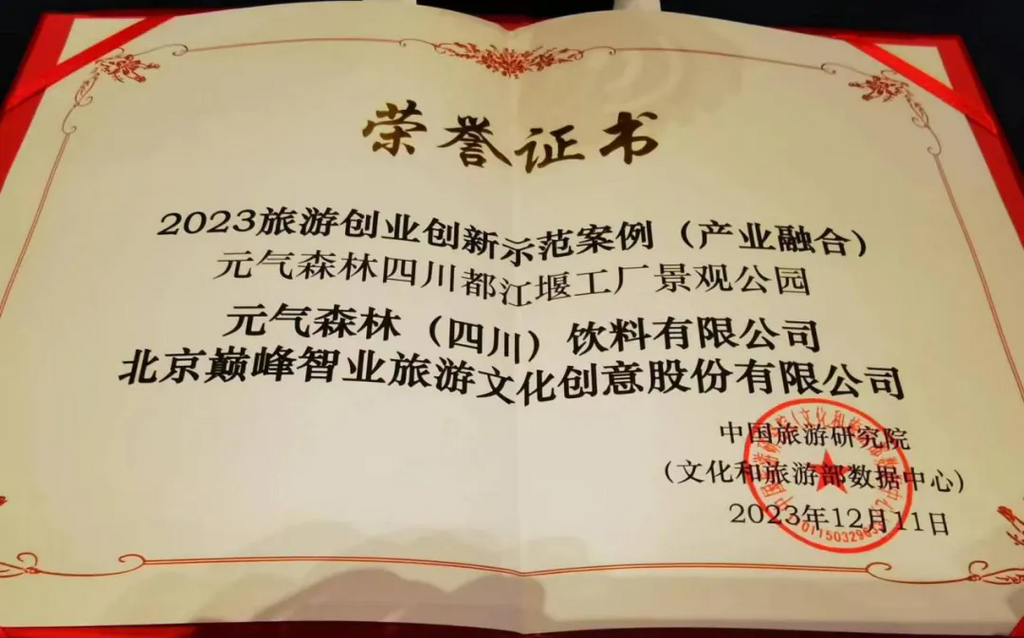

例如:元氣森林首個生態旅游工廠“都江堰工廠”是巔峰智業全程負責的布局策劃、室外景觀設計和室內展陳一體化落地的項目,榮獲“2023中國旅游創業創新示范案例(產業融合)”殊榮。項目從公園化的廠區環境、品牌化的打卡點、整潔的辦公環境、時尚的共享餐廳、科技化的生產車間,給游客提供了一個新體驗空間。這種將工業生產、休閑娛樂相結合的方式,使元氣森林一躍成為成都周邊火爆的工業旅游景點,也為其他企業提供一個可借鑒案例。

都江堰元氣森林項目策劃初期,巔峰智業就將都江堰工廠定位為一個集企業生產、員工生活、政企考察和產旅參觀體驗于一體的多功能空間場景。在設計過程中,團隊充分考慮與在地文化的融合,以“峽谷森林 堰水尋幽”理念,設計了元棲、魚詔、疊嶂、空谷、洲渚5個關鍵節點,通過創造獨特的場景和氛圍,將企業品牌形象場景化,從而感受元氣森林的原生態理念。同時,在“峽谷森林”場景的打造中,巧用空間擴大術在有限的空間內創造出多個場景和視角,增加多個打卡點,讓游客體驗充滿驚喜的峽谷森林世界,最終實現企業品牌推廣和工業旅游場景多元共融發展,成為“智能科技+工業旅游”的示范產業園區。

社區參與

提升當地經濟發展水平。生態旅游是否開發成功,核心標志之一是當地社區的發展。社區參與的生態旅游有利于當地經濟社會的可持續發展。生態旅游區居民由于具有強烈的鄉土情感以及豐富的鄉土知識,成為當地生態旅游區域最合適的管理者和保護者。

社區居民通過為游客提供餐飲、民宿、導游、活動表演、旅游紀念品、旅游裝備等方式,既滿足了游客吃、住、行、游、購、娛的需求和居民增收,也緩解了生態旅游區服務設施建設與生態保護的沖突,可以使游客在享受自然的同時保護自然,減少旅游對環境的影響,并為自然資源保護提供資金,形成以旅游產業為發展動力的生態經濟可持續發展模式。

同時,社區參與意味著旅游業在發展初期就需要當地群眾的參與,從資源調查、旅游規劃、產品設計、經營管理各個發展環節都要讓當地群眾參與,通過組織鄉村旅游合作社使得當地群眾經營管理水平得到提高,確保當地群眾有參與旅游開發的優先權,不能為了完成招商目標而將當地社區排除在旅游發展之外,避免投資商和當地社區之間的利益沖突,使得生態旅游的發展能夠真正促進當地經濟社會的持續發展。

宣傳引導

帶動形成生態文明的生活方式。用科學環保的生態旅游消費方式帶動形成生態文明的生活方式,培育低碳環保生活意識。

生態旅游應該是在給旅游者提供賞心悅目旅游體驗的同時,讓他們能夠在良好的生態環境中獲得情境的陶冶,從單純地享受環境走向更加自覺地保護環境,樹立起綠色發展的意識,直到旅游行為的改變,形成保護環境的生活方式。推動宣傳教育,打造低碳生活的實踐教育基地,創新研學生態旅游,將環境保護宣傳教育融入生態旅游產品消費中,讓環境保護活動成為生態旅游消費的重要組成部分。

提高環境保護活動的教育性、娛樂性和互動性,使其成為吸引旅游者的重要特征,使旅游者在生態旅游過程中獲得生態知識,使城鄉居民在提供生態旅游服務過程中對區域生態保護有更多認識,加深多方參與者對生態環境保護的理解,為踐行綠色消費生活方式打下意識基礎。

打造生態旅游產品的3個思路

1、堅持保護優先,科學有序開發

牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,以嚴格保護為前提,探索生態資源保護和利用新模式。依法依規利用現行自然保護地體系中的國家公園、自然保護區和森林公園、地質公園、海洋公園、濕地公園、沙漠公園、草原公園等資源,遵守相關法律法規及管控要求,在核心保護區外劃定的適當區域開展生態教育、自然體驗、生態旅游等活動,同時科學合理挖掘其他森林、草原、濕地、荒漠及野生動植物資源的旅游價值,在維護自然和人文資源的原真性、完整性基礎上,科學評估資源承載力,合理確定開發強度,系統設計產品內容和建設時序,構建高品質、多樣化的生態旅游產品體系。推進生態旅游產品集約化、低碳化、綠色化發展,實現速度、結構、質量、效益相統一。

2、加大優質供給,釋放消費潛力

堅持以人民為中心,把握人民群眾日益增長的個性化、差異化、多層次旅游需求,進一步加大優質產品供給。

一是優化旅游產品供給結構。引導開發以體驗、健康、科普、文化、運動等為主題的新業態新產品,特別是深受大眾歡迎的自然教育、生態露營、戶外運動、森林康養等生態旅游產品。

二是不斷提高旅游產品的自然、文化、科技附加值。充分挖掘自然生態資源的文化內涵,加大文旅融合力度,積極引入新技術,創新產品表達形式和游客參與方式,加強生態保護宣傳教育,不斷提升生態旅游產品的經濟價值和社會價值。

三是科學設計特色旅游線路。根據資源稟賦、環境背景、市場條件、產業水平等實際情況,因地制宜,培育各具地域特色的旅游目的地、景區和景點,連點串線,加強區域聯動,主題化打造區域旅游線路,推動不同地域旅游生態化、特色化、品牌化、差別化發展。

四是建設生態旅游基礎設施和服務設施。以對生態擾動最小化為原則,以不斷滿足人民群眾對優美生態環境、優良生態產品、優質生態服務需求為根本遵循,推進森林步道、休閑健康步道建設,提高設施選址、選材的生態化和在地化水平,提升設施的景觀協調性,引導形成綠色消費和健康生活方式,實現人與自然和諧共生。

3、創新發展模式,調動多方參與

市場經營主體是生態產品和服務的重要提供方,是生態產品價值實現機制的重要環節,也是生態旅游發展的關鍵方面。要充分發揮政府的引導作用,堅持市場在資源配置中的決定性作用,探索創新生態產品旅游價值轉化和市場化核算等機制,調動各類市場經營主體、社會組織的積極性,激發市場發展活力。

一是探索建立旅游發展生態補償機制。綜合考慮旅游管理者、旅游經營者、旅游者和當地居民等利益相關者的保護責任,評估生態系統服務的損益,建立旅游領域生態保護與收益分配掛鉤的激勵約束制度。

二是探索建立生態產品旅游價值實現機制。在保護生態環境的前提下,鼓勵發展特色旅游產業,探索生態產品旅游價值的實現路徑,構建以生態產業化和產業生態化為主體的生態經濟體系,提升生態系統多樣性、穩定性、持續性,為美麗中國建設提供旅游方案。

下一步,發展生態旅游將成為旅游業貫徹落實習近平生態文明思想、推動旅游業高質量發展的重要抓手。堅持保護優先,樹立生態旅游發展觀念;以豐富優質的產品供給,進一步釋放旅游消費潛力;積極探索綠色發展新模式,調動多方參與,推動形成集約資源、保護環境、節能低碳、主客共享的旅游發展格局,實現旅游業更高質量、更有效率、更可持續、更加安全的發展。

面臨新的時期,結合國內外多變的經濟發展形勢,未來“十五五”規劃的編制有全新的關注點,因此制定出具有科學性、前瞻性、可操作性的規劃至關重要。巔峰智業可承接“十四五”規劃評估以及“十五五”規劃前期研究項目,讓我們共繪藍圖,共啟未來!