川渝“雕客”跨越千年再攜手

自公元650年,唐永徽元年的第一聲開鑿之音算起,大足石刻鑿壁開窟的聲響已延綿上千年。

大足石刻是大足區(qū)境內(nèi)百余處摩崖造像的總稱,1999年被聯(lián)合國教科文組織列入《世界遺產(chǎn)名錄》,是重慶唯一的世界文化遺產(chǎn)。可鮮為人知的是,重慶大足石刻凝聚著四川安岳石刻工匠的心血。

千年前,四川安岳文氏石刻工匠扎根大足,他們?cè)诖箸娝隆⑹健⑹T山等石刻上留下了濃墨重彩的雕鑿痕跡,且極有可能參與了寶頂山石刻的萬尊造像,為后世留下了寶貴的歷史印記。

千年后,隨著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施,川渝兩地石刻工匠、企業(yè)、藝術(shù)家再度聯(lián)手,千年石刻正煥發(fā)新活力,書寫更多可能。

1

安岳石刻工匠六代人扎根大足約200年

1986年,大足新石鄉(xiāng)長生村村民周明泉在大鐘寺坡南側(cè)挖掘新屋地基時(shí),挖出了50多件宋代圓雕造像。

在這批石質(zhì)文物中,有一件高0.48米的八面體石柱較為奇特。考古人員分析后發(fā)現(xiàn)其是一件陀羅尼經(jīng)幢的幢身部分,上面完整記述了營造的緣由,更重要的是經(jīng)幢殘件上還刻著“鐫作文昌 男惟簡(jiǎn) 惟一”字樣。

這是在大足石刻上發(fā)現(xiàn)的最早的匠師署名題記。

根據(jù)署名前的籍貫和稱謂可知,文昌、文惟簡(jiǎn)等文氏匠師均是如今四川省資陽市安岳縣人。

后經(jīng)考證,此次出土的50多件宋代圓雕造像主要由文氏工匠雕鑿,包含了尊者、圣僧、羅漢及菩薩像。雕刻技藝有一個(gè)共同點(diǎn),即身上服飾衣紋的線條起伏轉(zhuǎn)折柔和、刀法流暢。這繼承了北山晚唐造像淺雕淺刻手法,并進(jìn)一步發(fā)展為純熟多變的線雕陰刻,為大足石刻增添了一種藝術(shù)風(fēng)格。

如今,大鐘寺圓雕造像多數(shù)陳列在大足石刻博物館展廳之中,部分作品還先后在英國威爾士卡迪夫國家博物館、加拿大安大略省基齊納博物館展出,向世人訴說大足石刻的歷史。

“據(jù)考證,文昌是第一代來大足的文氏工匠,在他之后,先后有五代文氏后人在大足獻(xiàn)藝,延續(xù)時(shí)間長達(dá)200年左右。”大足石刻研究院大足學(xué)研究中心副主任李小強(qiáng)告訴記者。

據(jù)調(diào)查和研究梳理,文氏工匠第二代包括文惟簡(jiǎn)、文惟一,兩兄弟的署名最初與其父文昌一道出現(xiàn)在大鐘寺圓雕陀羅尼經(jīng)幢上,后來又在大足石門山石刻、石篆山石刻出現(xiàn)過。

在石篆山石刻中,文惟簡(jiǎn)的署名作品較多,比如志公和尚龕、文宣王龕、文殊普賢龕、地藏與十王龕等。在石門山石刻中,文惟一在山王龕、釋迦佛龕上均有署名,據(jù)考證,他是目前在石門山發(fā)現(xiàn)最早的雕刻匠師,對(duì)石門山的后續(xù)雕鑿有較大影響。

到了文氏第四代,目前發(fā)現(xiàn)有文仲璋、文仲寧、文仲淵三人的署名。三人的造像地點(diǎn)較文氏第三代有增加,其中,文仲璋在大足妙高山石刻的三教窟、玉灘石刻的千佛洞以及安岳縣凈慧巖石刻的數(shù)珠手觀音龕均有署名作品。

“妙高山的三教窟中,釋迦佛、老君、孔子共處一窟,可見文姓后世匠師不但善于三教題材,還對(duì)三教題材的融合起到一定程度的推動(dòng)作用。”李小強(qiáng)說,石篆山石刻造像崖面長約130米,高約3至8米,是典型的釋、道、儒“三教”合一造像區(qū),在全國石窟中都較為罕見。對(duì)此,文氏工匠功不可沒。

而到了文氏第六代,目前共發(fā)現(xiàn)5人。其中,文藝是已發(fā)現(xiàn)的文氏家族在大足的最后一位匠師,其作品僅見于靈巖寺石刻之中。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在大足的安岳文氏家族共有22名匠師,其中有17人在大足石刻中有署名,其作品主要散布在大足中敖、三驅(qū)、珠溪、郵亭等地。

世人皆知,被譽(yù)為“世界石窟藝術(shù)史上最后一座豐碑”的寶頂山石刻,由南宋著名僧人趙智鳳主持營建,根據(jù)現(xiàn)有資料,文氏工匠很可能參與其中。

李小強(qiáng)介紹,寶頂山石刻造像近萬尊,造像題材無一重復(fù),涉及佛教密宗、禪宗、華嚴(yán)宗等宗派,規(guī)模宏大,在雕刻技藝、選材布局等諸多方面均屬于石刻開鑿的空前突破。然而,在寶頂山石刻方圓5里內(nèi)近萬尊宋代造像中,未見一處關(guān)于匠師姓名的題記。

寶頂山石刻的匠師究竟有哪些人?

“文氏匠師極大可能是寶頂山石刻營造的重要力量。”李小強(qiáng)說,在寶頂山石刻營造時(shí)期,大足境內(nèi)極少有石刻營造活動(dòng),發(fā)現(xiàn)的匠師署名造像點(diǎn)也僅有靈巖寺,為文惟簡(jiǎn)玄孫文藝的題名,便再無署名造像,這一現(xiàn)象與寶頂山營造之前大足石刻的盛行不相吻合,因此當(dāng)時(shí)文氏工匠很可能與本地工匠一起參與了寶頂山石刻的雕鑿,為后世留下了寶貴的文化遺產(chǎn)。

2

共享產(chǎn)業(yè)園翻開川渝“雕客”合作新篇章

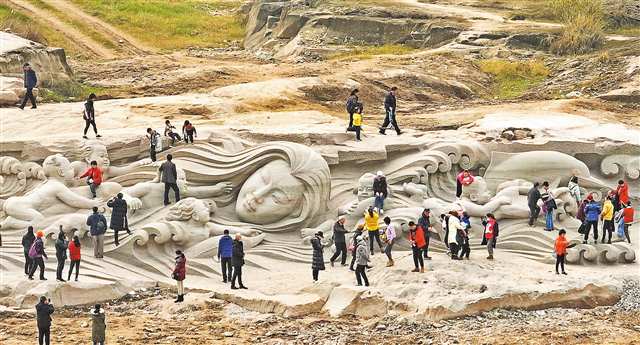

在南岸區(qū)雅巴洞江灘公園,有一個(gè)熱門打卡地,只有汛期之后才會(huì)露出全部面貌。它名為《長江·母親的歌謠》(暫定名),由30多位川渝石刻工匠用時(shí)近10個(gè)月雕刻而成。

遠(yuǎn)看這座巨型石刻,一位母親正作游泳狀,11個(gè)孩子憨態(tài)可掬,聆聽著媽媽的歌謠,滿臉歡笑。該石刻長度為63米多,象征長江6300余公里長。母親的形象代表長江,11個(gè)孩子代表沿江11個(gè)省市,孩子們?cè)谀赣H呵護(hù)下奔向大海,走向世界。

該石刻于2022年動(dòng)工,采用借鑒了摩崖造像、牧牛圖的雕刻手法,在兩地石刻工匠通力合作下完成,2023年初完工后,成為許多市民熱衷的打卡地。這也是近年來川渝兩地工匠合作助推石刻“出圈”的典型作品之一。

大足石刻文創(chuàng)園服務(wù)中心主任段勇告訴記者,像這樣的川渝“雕客”合作,得從一個(gè)園區(qū)講起。

隨著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加速推進(jìn),兩地的合作日漸緊密,但在石刻方面一直存在著一大瓶頸——缺少一個(gè)為兩地企業(yè)、工匠、藝術(shù)家打造的合作平臺(tái)。

2019年,大足相關(guān)部門專門在區(qū)內(nèi)以及四川調(diào)研了石刻企業(yè)發(fā)展情況。“我們發(fā)現(xiàn)兩地大多數(shù)相關(guān)企業(yè)體量很小,也沒有專門的工廠,數(shù)控化程度很低,同時(shí)分布還十分分散。他們各自經(jīng)營,彼此之間缺少交流合作,難以承接大項(xiàng)目,發(fā)展緩慢。”段勇說。

為凝聚企業(yè)力量,加快形成聚集效應(yīng),2022年,川渝雕刻共享產(chǎn)業(yè)園應(yīng)運(yùn)而生。這也是川渝首個(gè)專門為雕刻而建的產(chǎn)業(yè)園區(qū),開啟了千年來川渝“雕客”合作新篇章。

共享產(chǎn)業(yè)園擁有2萬余平方米雕刻工廠,配備了機(jī)械臂雕刻機(jī)器人、大型圓雕和浮雕機(jī)共30余臺(tái),采取設(shè)備共用、人才共育、市場(chǎng)共建的共享模式。入駐企業(yè)第一年減免租金,第二、第三年租金減半增收,減免水電費(fèi),此外還有金融服務(wù)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)、集中創(chuàng)作等服務(wù),一改之前川渝雕刻企業(yè)散、小的局面。

去年,位于大足區(qū)的重慶巨龍雕塑有限公司遇到了一個(gè)“幸福的難題”:公司通過重重競(jìng)爭(zhēng),拿下了四川儀隴縣市民廣場(chǎng)大型文化浮雕項(xiàng)目,但項(xiàng)目所需人力物力較大,難以獨(dú)自按時(shí)完成。

怎么辦?

“公司有十余名工匠,沒有生產(chǎn)車間和智能化設(shè)備,以往的石刻作品都是純手工雕刻,耗時(shí)很長,也很少與其他工匠合作。”巨龍雕塑總經(jīng)理張儀剛說,一時(shí)間他也不知從何下手:如果純手工雕刻,大概需要一年半至兩年時(shí)間,客戶等不及;如果購進(jìn)設(shè)備,成本太高,公司難以承受。

一籌莫展之際,張儀剛從段勇那里得知川渝雕刻共享產(chǎn)業(yè)園有共享設(shè)備可以租賃,還有川渝兩地的石刻工匠可以雇用。

張儀剛立即與園區(qū)取得聯(lián)系并籌備生產(chǎn)。“除了租用設(shè)備,我們還從產(chǎn)業(yè)園聘請(qǐng)了川渝兩地二十余名工匠。”張儀剛說,兩地石刻文化一脈相承,技藝上有共通之處,實(shí)操過程中,工匠們會(huì)根據(jù)客戶需求從石刻比例、結(jié)構(gòu)、技法等方面深入討論,結(jié)合各自經(jīng)驗(yàn),給出最優(yōu)方案。

歷時(shí)約半年,巨龍雕塑保質(zhì)保量完成了訂單。“這是公司第一次到共享產(chǎn)業(yè)園租賃設(shè)備,也是第一次與四川的石刻工匠合作,積累了許多實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。”張儀剛說。

據(jù)了解,目前川渝雕刻共享產(chǎn)業(yè)園已入駐100多家川渝兩地的雕塑企業(yè)和石雕石材企業(yè)。通過這個(gè)產(chǎn)業(yè)園,兩地“雕客”聯(lián)手完成了《長江·母親的歌謠》、四川儀隴縣市民廣場(chǎng)大型文化浮雕項(xiàng)目、廣安市文博公園文化創(chuàng)意項(xiàng)目等多個(gè)大型雕刻項(xiàng)目,書寫了許多精彩的合作故事。

3

川渝技藝碰撞激活“雕客經(jīng)濟(jì)”

6月17日,記者走進(jìn)位于四川省蓬溪縣的四川藝道雕塑工藝品有限公司生產(chǎn)車間,見10臺(tái)自動(dòng)化雕機(jī)有序運(yùn)行,鉆頭在石料上來回打磨,留下精美的圖案。

“這是達(dá)州客戶的訂單,再有兩三天就完工了,雖然量不大,但我還是預(yù)備了一些工匠來補(bǔ)位生產(chǎn)。”公司總經(jīng)理、蓬溪石雕非遺傳承人趙向培說,之所以如此謹(jǐn)慎,是因?yàn)閮蓚€(gè)多月前,公司剛經(jīng)歷了一場(chǎng)“生產(chǎn)危機(jī)”。

今年4月,廣州一位客戶交給了趙向培一個(gè)500萬元的項(xiàng)目,要求在5月18日前完成。

趙向培立即向蓬溪縣和大足區(qū)的石刻工匠發(fā)出召集信息,很快就有60名工匠響應(yīng),但僅靠這些人仍有可能無法在規(guī)定時(shí)間里完成訂單,存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

趙向培不得不前往成都尋找合適的石刻加工企業(yè)。“接連找了兩家企業(yè)都不符合要求,要么設(shè)備不行,要么工匠水平不夠。”眼看時(shí)間一天天過去,趙向培也想過找一些知名度較高的企業(yè)來進(jìn)行粗加工,但對(duì)方收費(fèi)太高,公司難以承擔(dān)。

趙向培束手無策之際,段勇送來了好消息:大足區(qū)川渝雕刻共享產(chǎn)業(yè)園有現(xiàn)成的共享設(shè)備和工匠,設(shè)備租賃整體價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格至少低10%。

現(xiàn)場(chǎng)考察后,趙向培分出了200㎡的浮雕讓園區(qū)首次加工。“本來我想再采購一批設(shè)備,但長遠(yuǎn)來看,很可能會(huì)閑置,如今有了園區(qū)的共享設(shè)備,至少給我節(jié)約了60萬元的設(shè)備成本。”趙向培說,當(dāng)時(shí)園區(qū)僅用十余天時(shí)間就完成了加工,質(zhì)量也很高,首次合作非常順利。

此外,趙向培還雇用了一批大足石刻工匠前往蓬溪縣對(duì)石刻精加工,其中就包括楊家勝。楊家勝有著成熟的石刻技藝,但一直使用傳統(tǒng)手法,對(duì)現(xiàn)代雕塑的接觸較少。

“客戶對(duì)人物雕像的神態(tài)、表情、整體輪廓都有著較高的要求,這就需要靈活運(yùn)用線條來塑形。”楊家勝說,由于沒有接受過系統(tǒng)訓(xùn)練,所以在實(shí)操中有時(shí)難免無從下手。

趙向培經(jīng)常召集大家聚在一起討論最佳雕刻手法,線條的路徑如何規(guī)劃,臉部各部位的深淺該留多少,如何讓眼睛更傳神、立體感更強(qiáng)……

“蓬溪的石刻工匠更擅長宏大的城市雕塑,而大足的工匠更擅長對(duì)小場(chǎng)景的刻畫。”趙向培說,大家相互交流總能碰撞出新的創(chuàng)作手法,這既豐富了川渝兩地的石刻技藝,也能承接難度更高的雕刻項(xiàng)目,進(jìn)一步激活“雕客經(jīng)濟(jì)”。

今年5月15日,趙向培和60多名川渝石刻工匠提前三天完成了訂單,獲得了客戶多次點(diǎn)贊。

“當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境較為低迷,對(duì)企業(yè)來講,通過降低設(shè)備成本來提升收益是首選,共享產(chǎn)業(yè)園恰好符合企業(yè)當(dāng)下需要;對(duì)工匠來說,只有通過項(xiàng)目才能獲得更多就業(yè)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。”趙向培說,以優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)兩地石刻發(fā)展是未來趨勢(shì)。

記者采訪趙向培過程中,他接到了段勇的電話:共享產(chǎn)業(yè)園正在與臺(tái)灣客戶洽談加工大型石雕作品《愛的符號(hào)》,目前已經(jīng)進(jìn)入分割設(shè)計(jì)階段,待客戶確認(rèn)后就將進(jìn)行加工制作。段勇說,屆時(shí)大足雕刻技藝將在臺(tái)灣展示,想邀請(qǐng)藝道雕塑參與這個(gè)項(xiàng)目,并聯(lián)合川渝兩地石刻工匠共創(chuàng)精品,再次攜手“出圈”。