獨家盤點:16年來88家“全國文化企業30強”

文化企業在國家經濟體系中占據著至關重要的地位,它們不僅是經濟活動的重要參與者,更是中華文化精髓的傳播者。自2008年光明日報社和經濟日報社攜手發布首屆“全國文化企業30強”名單,這項活動已經持續了16個年頭,有效地展示了中國文化企業的強大實力和發展趨勢。迄今為止,已有88家文化企業榮登“全國文化企業30強”榜單,共有107家企業獲得了“30強”提名。

值得關注的是,今年主辦方除了發布“2024·全國文化企業30強”(以下簡稱“30強”)名單外,還創造性地將往年的“全國文化企業30強提名企業”更名為“全國成長性文化企業30強”(以下簡稱“成長性30強”),并發布了首屆“成長性30強”名單。那么,本屆及往屆入選的文化企業都有哪些?它們的經濟實力和市場表現如何?又是什么因素促使它們在激烈的市場競爭中脫穎而出?

一、第十六屆“30強”榜單剖析

三川匯文化產業(ID:schwhcy)梳理本屆“30強”榜單量注意到,在2023年充滿挑戰的國際和國內環境下,中國文化企業主動踐行新發展理念并服務于新發展格局,持續推動產業結構優化和轉型升級,市場規模、競爭力和盈利能力均得到了顯著提升。與此同時,也從側面揭示了我國文化產業發展的整體趨勢和不均衡等問題,并為未來發展提供了重要的參考和啟示。

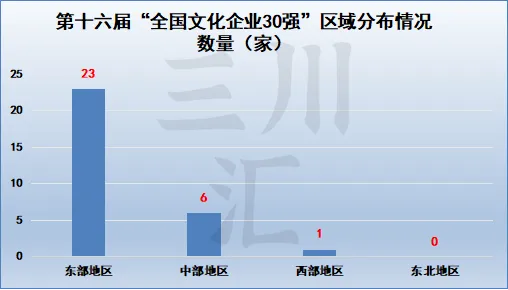

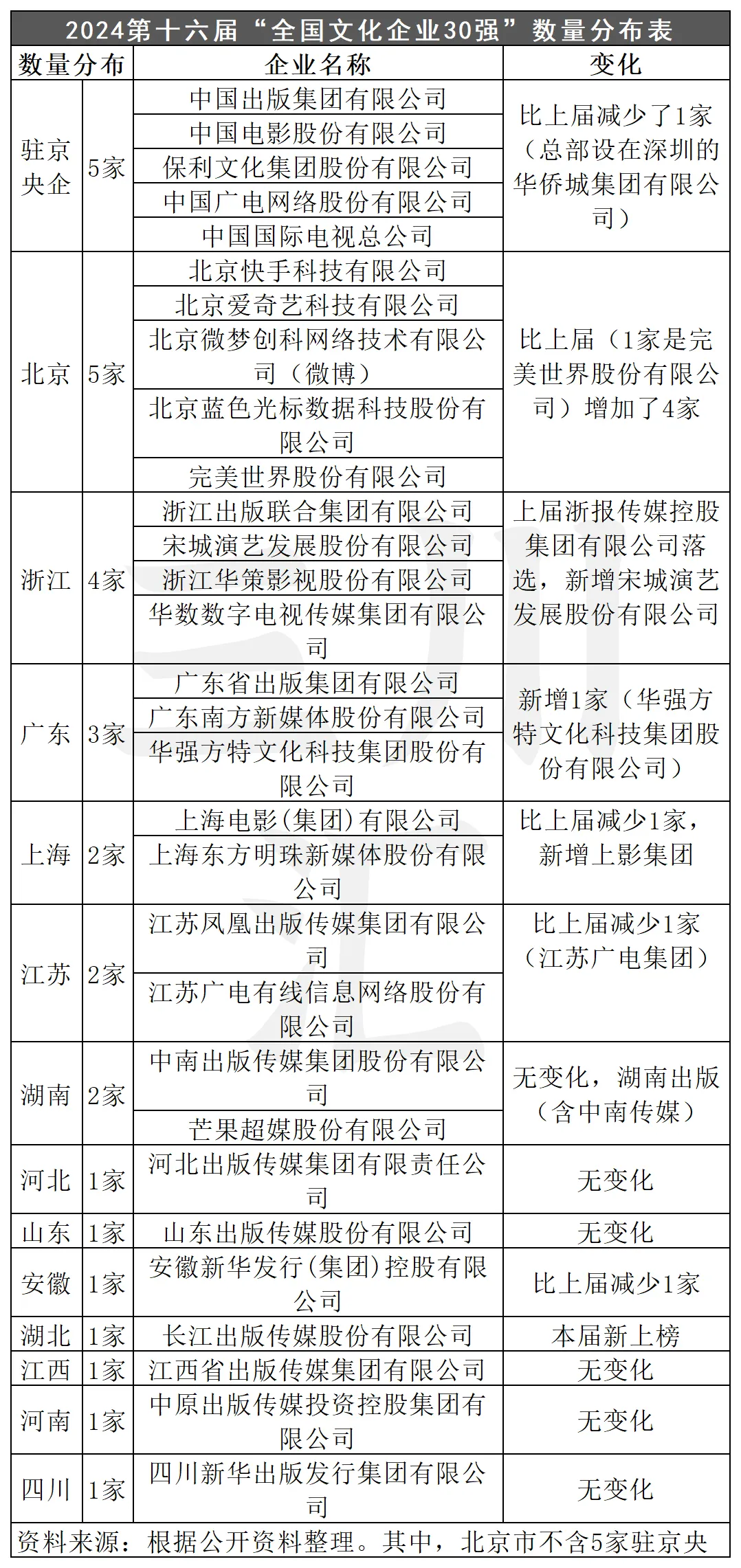

(一)從地域分布情況來看,呈現出明顯的區域不平衡。按本屆“30強”文化企業地域分布統計(具體數據見下表),東部地區以集聚23家企業(包括5家駐京中央文化企業)遙遙領先,中部地區有6家企業上榜,而西部地區僅有一家企業,東北地區則未有企業進入此榜單。由此可見,東部地區占據了絕對主導地位,中部地區數量明顯高于西部地區,整體呈現出“東強西弱”的發展格局。

從各省市的具體數量分析,本屆“30強”共有13個省市所屬企業入選。其中,北京市以10家企業位居全國之首,占據了“30強”總數的三分之一;浙江省緊隨其后,共有4家企業入選;廣東省則以3家企業位居第三。此外,上海、江蘇和湖南各有2家企業上榜,河北、山東、江西、湖北、安徽、河南和四川等7個省份各有1家企業,進一步證實了東部和中部地區文化產業發展上的優勢。

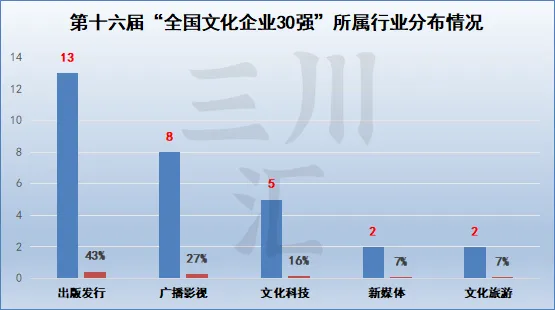

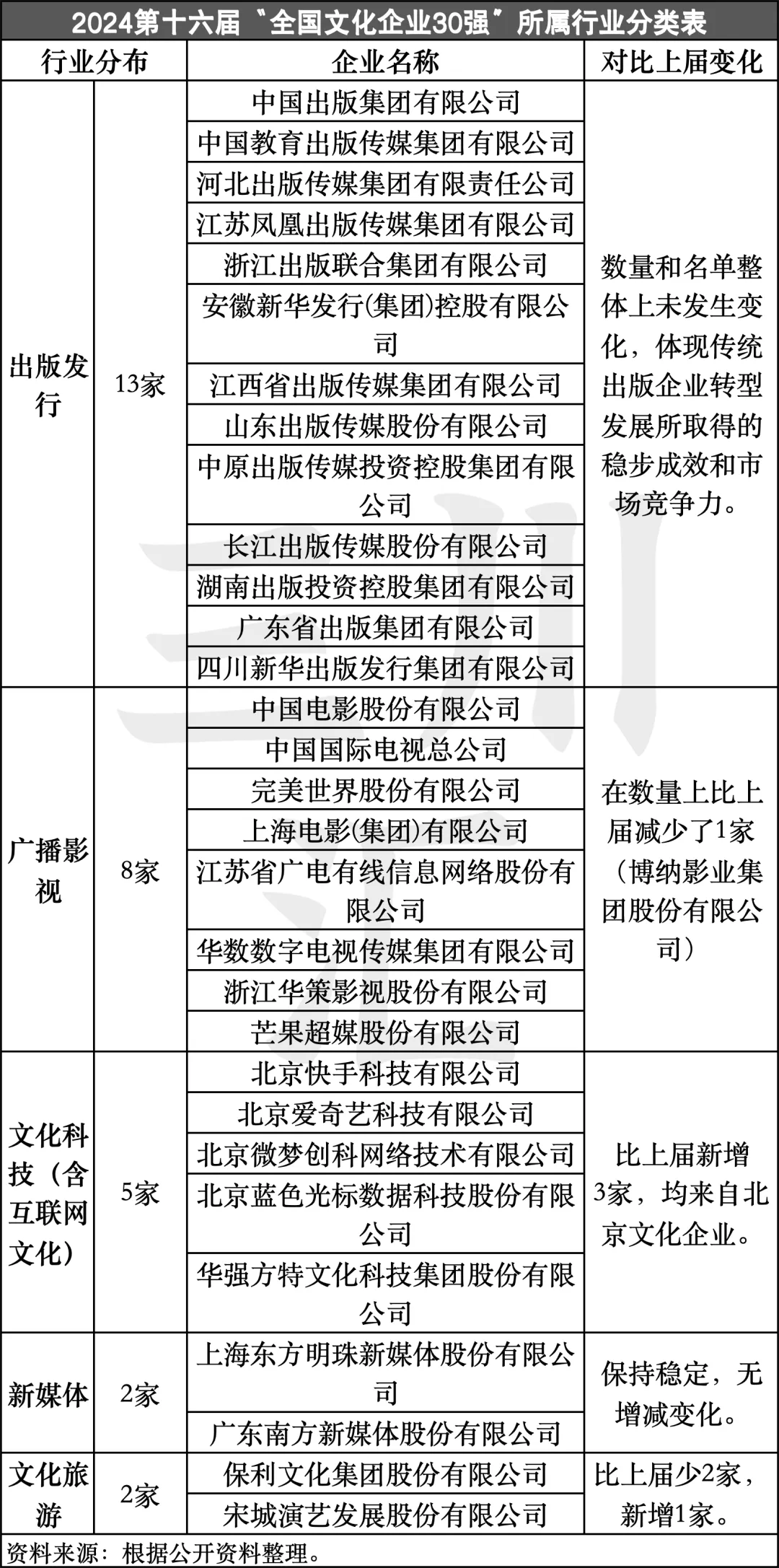

(二)從涉及行業分類情況看,新興文化企業大幅增加。縱觀本屆“30強”文化企業名單,不僅囊括了出版發行和廣播影視等傳統強勢領域的支柱文化企業,還大幅增加了文化科技、文旅融合以及新媒體等新興領域的骨干企業。其中,文化科技(互聯網文化)企業比上屆增加了3家。這一變化清晰地表明,在科技全面賦能文化產業的背景下,新興文化企業通過科技創新驅動催生了文化供給與消費模式的新一輪變革。

例如,在文化科技領域,北京愛奇藝科技有限公司、北京快手科技有限公司和北京微夢創科網絡技術有限公司(微博)等網絡平臺企業首次躋身“30強”,不僅標志著文化與科技融合新趨勢,也預示著這一領域未來發展潛力。同時,上海東方明珠新媒體和廣東南方新媒體等企業通過打造沉浸式文旅消費場景,在滿足高品質體驗需求的同時,為企業發展開辟了新的市場空間和增長點。

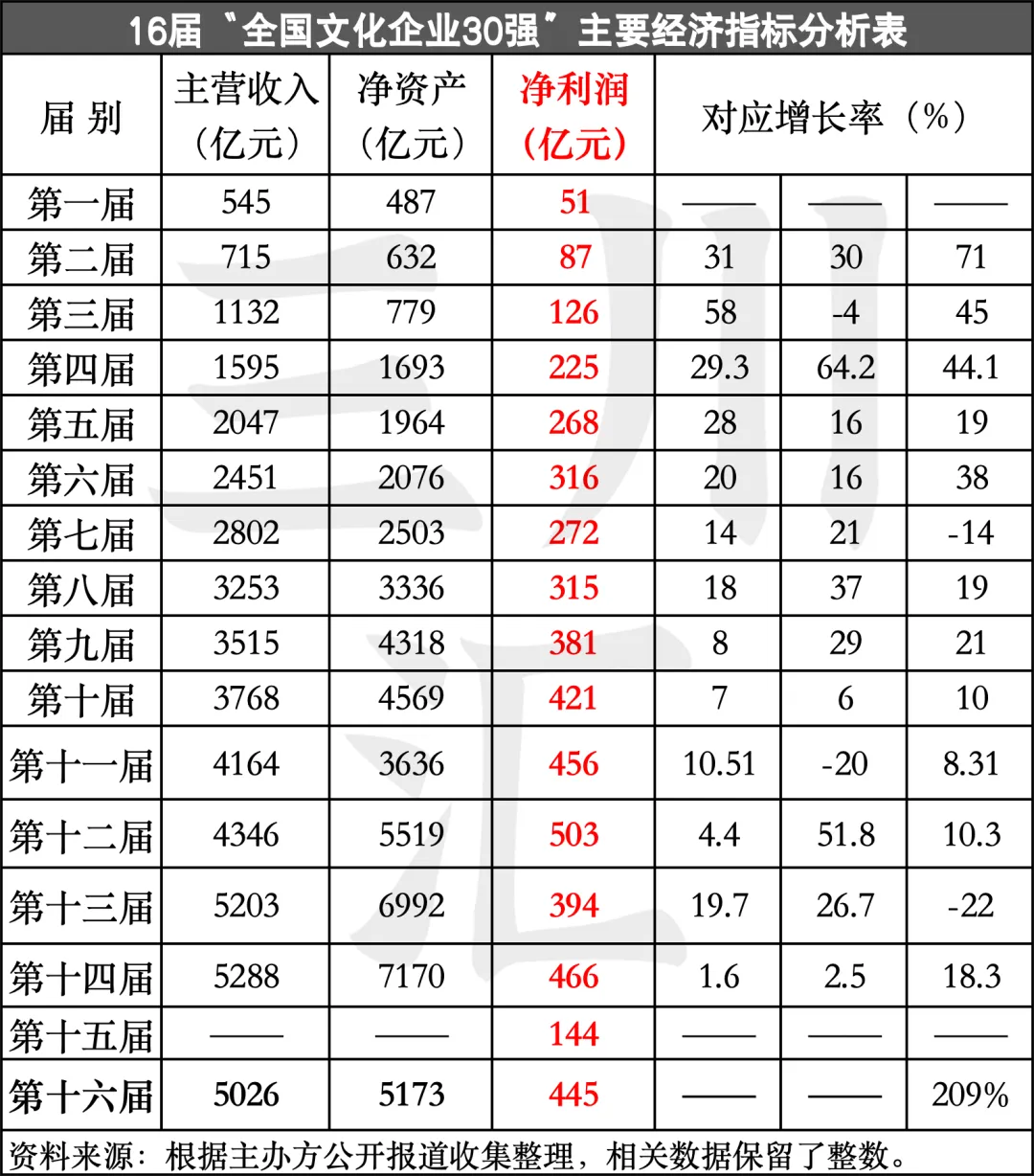

(三)從主營收入核心指標看,企業盈利能力顯著提升。據最新統計數據顯示,本屆“30強”文化企業交出了亮眼而厚重的成績單。截至2023年底,本屆“30強”企業合計凈資產5173億元,合計主營業務收入5026億元,合計凈利潤445億元。特別值得關注的是,本屆“30強”文化企業年合計凈利潤較上屆增加了301億元,同比增長高達209%,盈利能力顯著增強,彰顯中國文化產業“第一方陣”的強勁實力和市場規模。

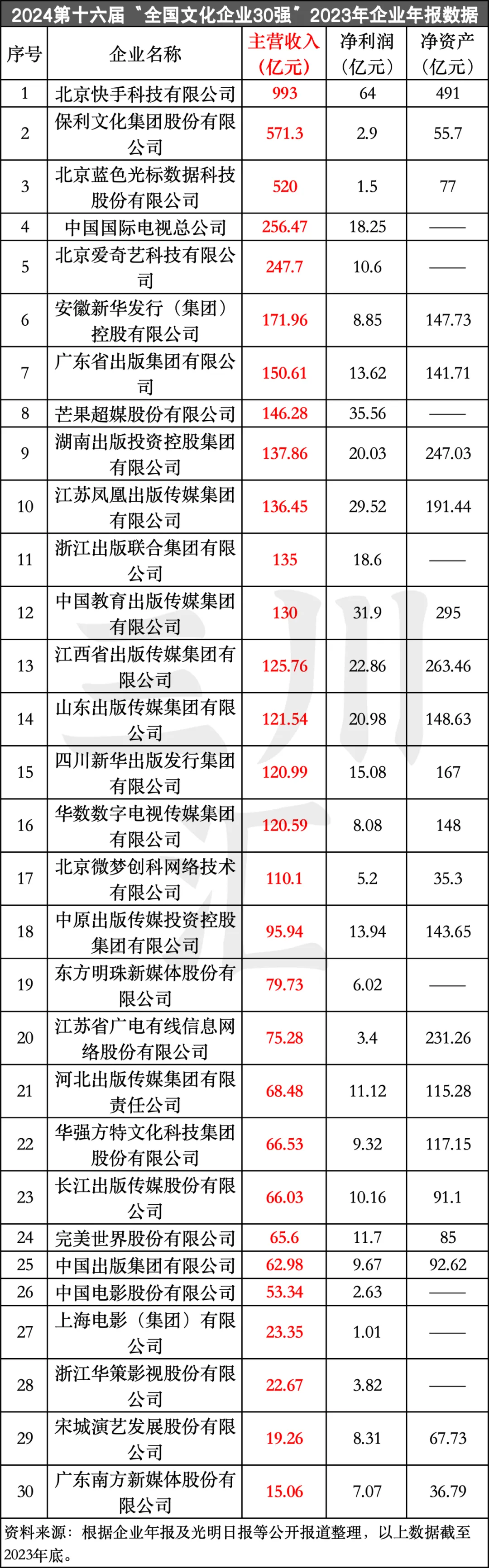

據三川匯文化產業(ID:schwhcy)詳細統計(數據見下表),按年度主營業務收入進行劃分,本屆“30強”企業中年收入超過500億元的企業有3家,位次分別是北京快手科技、保利文化和北京藍色光標,包攬本屆榜單的前三甲。此外,年收入超過200億元的企業有2家,依次是中國國際電視總公司和北京愛奇藝;年營業收入超過100億元的企業有5家,包括安徽新華發行、廣東省出版、芒果超媒、湖南出版和江蘇鳳凰出版傳媒。

在凈利潤方面(數據見下表),本屆“30強”文化企業中,凈利潤超過10億元的企業多達16家。其中,超過50億元的有1家,即北京快手科技(64億元);超過30億元的有2家,分別是芒果超媒和中國教育出版;超過20億元的有4家,包括江蘇、江西、山東和湖南4家出版集團。此外,超過10億元的有9家,分別是中國國際電視總公司、完美世界、北京愛奇藝以及浙江、四川、河南、廣東、河北和湖北等6家出版傳媒集團。

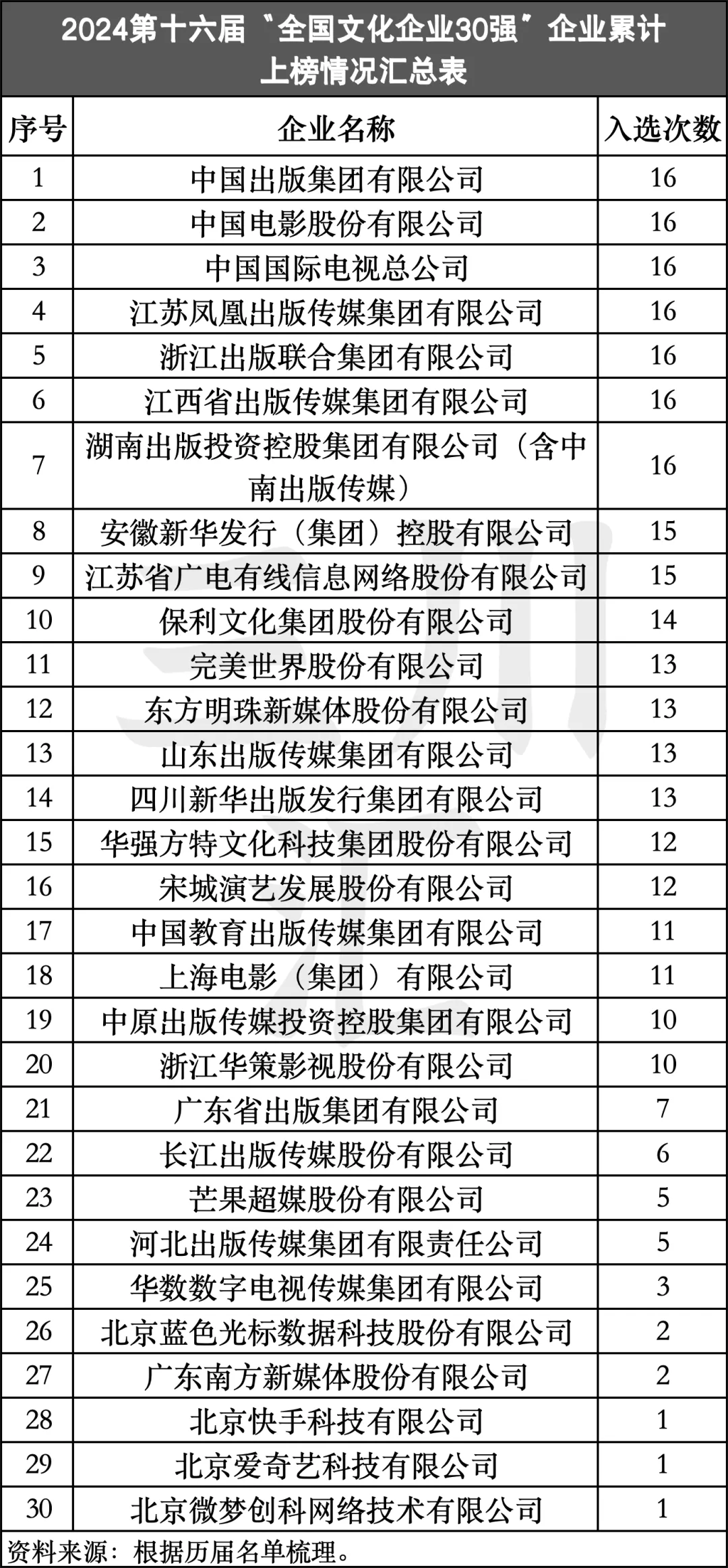

(四)從“30強”入選次數看,頭部企業地位作用持續增強。深入分析本屆“30強”企業名單,既有每屆都上榜的“大滿貫”,也有不少“新面孔”。據三川匯文化產業(ID:schwhcy)統計(數據見下表),本屆“30強”企業中,有7家企業連續16屆霸榜,2家企業連續15屆蟬聯,5家企業連續13屆保持高位,還有6家企業連續或累計10次以上出現在榜單上。

以連續16屆入選的中國出版為例,該公司在2023年末的圖書零售市場實洋占有率達到7.58%,動銷品種超過10萬種,實現營業收入62.98億元,同比增長2.55%;凈利潤達到9.67億元,同比增長48.67%。同樣,連續16屆入選的中國電影在2023年主導或參與出品的影片達到37部,累計票房高達268.89億元;發行影片570部,實現票房413.97億元。

老將不衰,新秀崛起。本屆“30強”中也涌現出不少新興力量,如北京愛奇藝科技有限公司、北京快手科技有限公司和北京微夢創科網絡技術有限公司。這些平臺型企業在文化與科技的融合方面表現突出。特別是北京快手科技堪稱“上榜出道即巔峰”,其2023年的主營業務收入達到993億元,凈利潤64億元,凈資產491億元,這三項核心指標均位列本屆“30強”之首。

二、“成長性30強”綻放光彩

自2015年第七屆起,為推動具有成長性和創新性的文化企業的發展,主辦方專門設置了“全國文化企業30強提名企業”名單,每屆提名20家發展潛力突出的文化企業作為“第二梯隊”重點培育。截至2023年第十五屆時,歷經九屆共有107家文化企業獲此殊榮。其中,超過45%的企業已成功晉級“全國文化企業30強”,其中包括科大訊飛、華強方特、宋城演藝等等便是其中的佼佼者。

邁入2024年,主辦方繼續發布“全國文化企業30強”名單的同時,對原有的“全國文化企業30強提名企業”進行了重大調整,將其重新命名為“全國成長性文化企業30強”,并首次公布了這一新名單。此次變革,不僅體現了對新興文化企業成長潛力的深切關注,更是對當前文化產業發展趨勢、新興業態及創新模式的響應和支持,為文化產業的未來發展指明了方向和路徑。

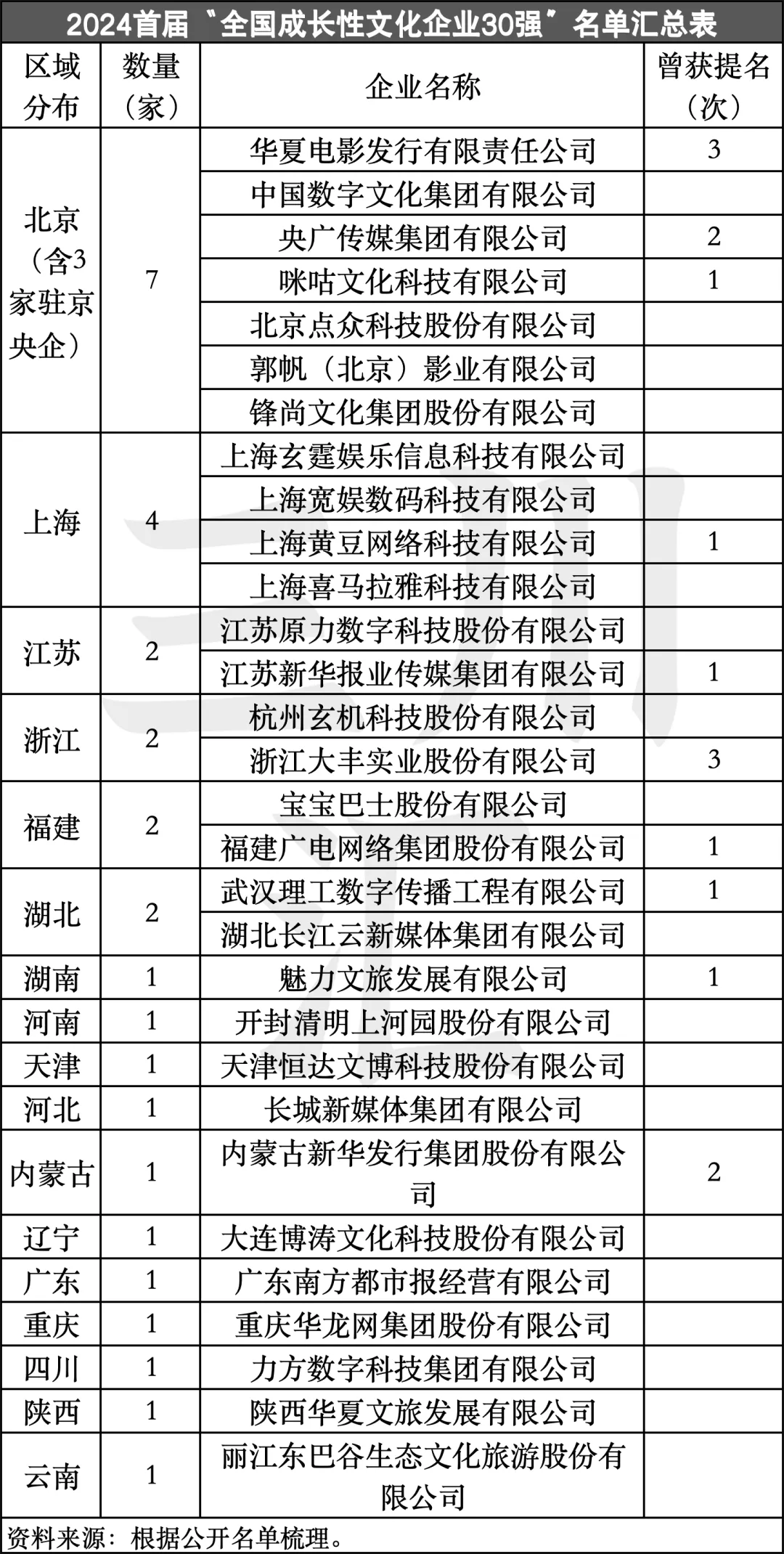

(一)從首屆“成長性30強”企業分布看,這30家企業遍布全國17個省(自治區、直轄市),覆蓋了超過半數的省級行政區。其中,北京市的企業多達7家(含3家駐京央企),位居榜首;上海市緊隨其后,有4家文化科技型企業入選;江蘇、浙江、福建和湖北各占2席,并列第三。此外,天津、河北、湖南、河南、內蒙古、遼寧、廣東、重慶、四川、陜西和云南等11個省份各有1家企業上榜。與“30強”企業分布相比較,區域總體上發展較為均衡。

(二)從首屆“成長性30強”行業分布看,文化科技領域的企業占據了主導地位,特別是互聯網文化、裝備制造和融媒體科技等行業比重較大。其中,互聯網文化及相關企業多達9家,占總數的30%;廣電傳媒、報業傳媒和影視制作(發行)類企業各有2家,各自占比6.67%。此外,數字文化、文旅演藝、數字產品、景區運營與旅游服務、文化旅游融合等領域均有所涉及,客觀反映出當前文化科技深度融合及數字化轉型的新趨勢。

以浙江大豐實業為例,這家企業專注于文體廣電演藝的高端裝備制造及系統集成,是北京冬奧會、杭州亞運會、G20杭州峰會、金磚廈門峰會以及連續二十六年的央視春晚舞臺的重要智造商;公司在技術創新上填補了國內外多項技術空白,并牽頭承擔并完成多項國家重點研發計劃項目,參與制定了22項國家及行業標準,累計獲得專利1000余項,其中2023年新獲專利授權35項,展示了中國文化智造的實力。

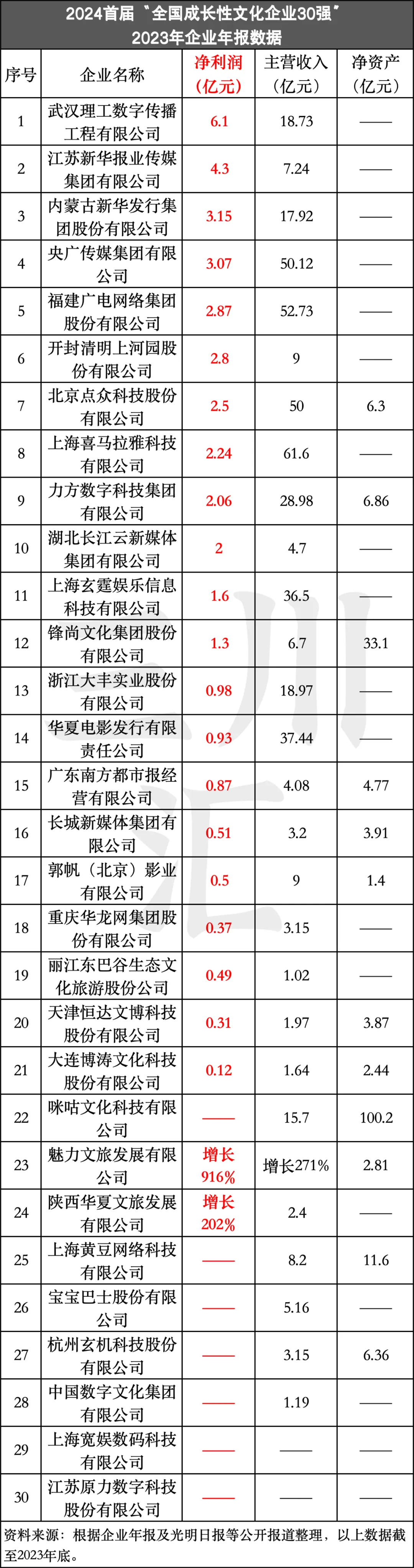

(三)從首屆“成長性30強”主營業績看,雖然成長性文化科技企業普遍為輕資產型企業,凈資產比重較低,但部分企業在主營收入和凈利潤方面表現出色,顯示出較強的市場競爭力和盈利能力。然而值得注意的是,也有部分文化企業尚未公布2023年企業主營收入或凈利潤數據),這可能意味著其資產積累和盈利能力方面并不樂觀,需要進一步優化經營策略,提升企業整體競爭力。

首先,從主營收入來看,上海喜馬拉雅科技有限公司以61.6億元的收入位居榜首;緊隨其后是福建廣電網絡、央廣傳媒和北京點眾科技,營業收入依次為52.73億元、50.12億元和50億元,分別位居第二、第三和第四名。此外,華夏電影(37.44億元)、上海玄霆娛樂(36.5億元)、力方數字科技(28.98億元)、大豐實業(18.97億元)、武漢理工數字(18.73億元),以及內蒙古新華發行(17.92億)和咪咕文化(15.7億元)也都突破了15億元。

其次,在企業凈利潤方面,武漢理工數字以6.1億元的凈利潤遙遙領先,緊隨其后的是江蘇新華報業傳媒的4.3億元和內蒙古新華發行的3.15億元,央廣傳媒則以3.07億元暫居第四位。與此同時,按凈利潤增長率比較,魅力文旅發展有限公司的凈利潤增長了916%,顯示出極高的增長速度;陜西華夏文旅發展有限公司的凈利潤增長了202%,也表現出強勁的增長勢頭。

再者,從企業凈資產比較分析,咪咕文化科技有限公司的凈資產高達100.2億元,遠超其他企業(部分企業未公布凈資產數據);鋒尚文化集團股份有限公司的凈資產為33.1億元,排名第二;成都力方數字科技集團有限公司則以凈資產6.86億元,位列第三。顯示出這幾家企業在資產積累方面具有顯著優勢。然而,凈資產的高低并不直接反映企業的盈利能力,如咪咕文化的凈利潤未公布,可能存在盈利能力不足的問題。

綜上所述,首屆“成長性30強”企業在輕資產運營模式下,通過內容創新和市場拓展,實現了收入和利潤的雙增長,展現出良好的成長性和市場競爭力。雖然各企業之間的財務表現差異較大,但求新求變、向“新”而行的方向基本一致。為此,各級政府和相關部門應進一步加強政策引導,在優化營商環境、加大資金投入和人才培養等方面給予文化科技型企業更多關注和支持。

結語

自2008年首屆“全國30強文化企業”名單公布以來,經過十六載市場礪煉與洗禮,全國共有480家次、88家文化企業先后榮登榜單,幾乎涵蓋了新聞出版(發行)、廣播電影電視、文化投資運營、文旅休閑娛樂等傳統領域,還將觸角延伸到互聯網文化娛樂平臺、數字動漫游戲、文化旅游設備制造等新興領域,映射出中國文化產業波瀾壯闊的發展和創新活力。

特別是“2024·全國文化企業30強”及“2024·全國成長性文化企業30強”重裝亮相,不僅是對中國文化企業綜合實力的一次全面檢閱,也是對中國文化產業未來發展趨勢的一次深刻洞察。我有理由相信,在以新質生產力賦能文旅產業高質量發展的驅動下,還會有更多的中國文化“航母”揚帆起航,駛向更加輝煌的未來!