酒店不得拒絕外國人入住,深度解讀三部門最新回應

今年以來,隨著我國簽證政策的放寬和入境旅游支付便利化等措施的不斷優化,我國入境旅游市場呈現出持續升溫的趨勢。根據國家移民管理局發布的數據,今年第一季度,來華的外國游客數量比2023年同期增加了三倍以上。其中,累計簽發外國人簽證數量達到46.6萬人次,同比增長118.8%;免簽入境的外國人達到198.8萬人次,同比增長266.1%。

然而,近期一些來自尼日利亞、英國、巴基斯坦等國的外國人在網上留言,反映一些酒店以“沒有涉外資質”“不知道如何將信息錄入系統”等為由,拒絕他們的入住,尤其在小型城市和快捷酒店更為常見,給外國人帶來了諸多困擾。針對這一問題,公安部、商務部和國家移民管理局迅速做出了回應,明確要求“旅館業不得以無涉外資質為由拒絕接待境外人員”。

同時,商務部指導中國飯店協會發布了一份《關于便利外籍人員來華住宿服務的倡議書》,提出了包括協調網絡運營平臺開設酒店英語課程,免費為平臺上的住宿經營者提供登記入住、預訂客房等酒店英語培訓等具體措施。公安部也正在進一步優化對酒店業境外人員住宿的登記管理和便利化服務工作,共同營造一流的營商環境。

一、為何“住宿”成為外國游客入境游的困擾?

其實,國內一些酒店和旅館以“不具備涉外資格”拒絕境外人員入住,并非經營者故意歧視或不愿接待外籍人士,而是出于對相關法規的誤讀和執行上的顧慮。因為在中國酒店服務行業中,確實存在過“涉外”酒店的概念,這一概念最初是為了適應國際旅游業的發展需求,提升旅游(涉外)飯店的管理和服務水平,并保護旅游經營者和消費者的利益。

1988年9月,原國家旅游局發布了《中華人民共和國評定旅游涉外飯店星級的規定》,首次按照一星至五星的標準對飯店進行等級劃分。該規定明確指出,凡在我國境內接待外國人、華僑、外籍華人、港澳臺同胞以及國內人的飯店,正式開業一年以上,無論其所有權形式如何,均屬于規定范圍,并需獲得飯店星級評定機構頒發的星級和旅游(涉外)營業許可證,方可進行涉外經營活動。

此后,國內星級飯店沿用了1988版的評級方法,從1993年開始原國家旅游局及文旅部先后4次修訂了“星級飯店國家標準”,分別是1993、1997、2003、2010和2023版,并于2003年起取消了“旅游涉外飯店”的表述,目前執行的是《旅游飯店星級的劃分與評定》(GB/T 14308-2023)。雖然更新了五版,但是整體的分級體系同36年前并沒有太大的變化,更多的是對服務設施和標準進行了修訂和更新。

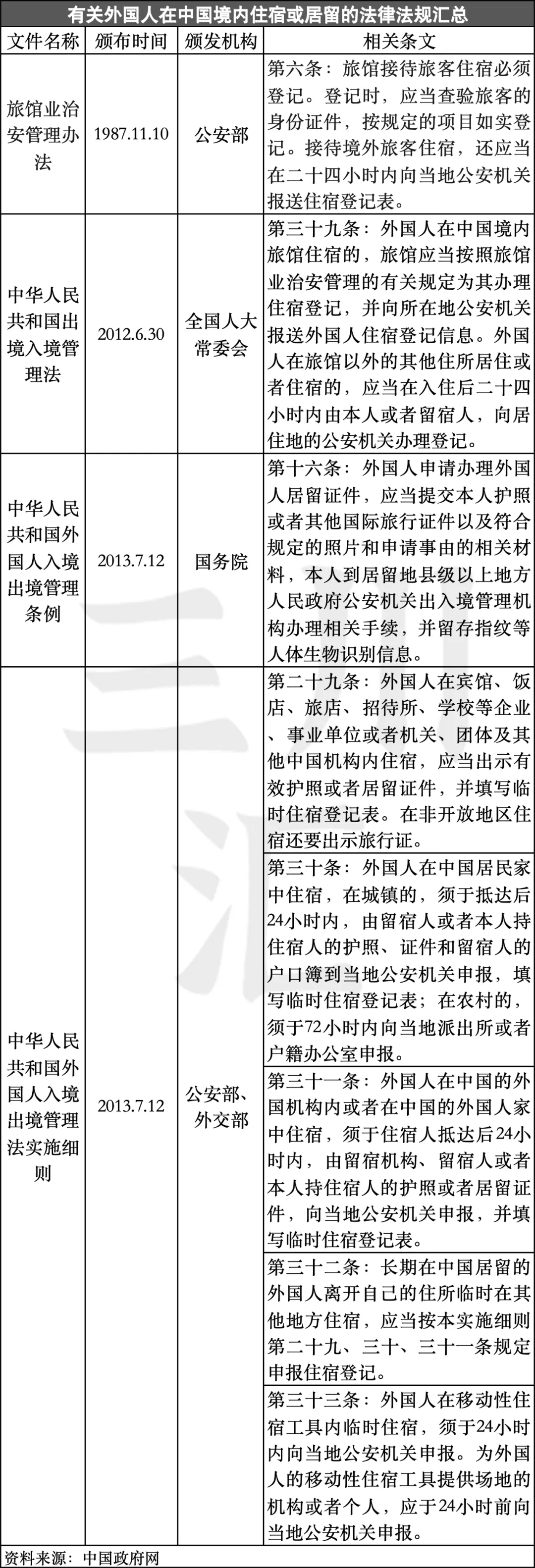

此外,1987年公安部發布《旅館業治安管理辦法》和2013年施行的《中華人民共和國出入境管理法》《中華人民共和國外國人入境出境管理條例》等法律法規,均未明確規定只有具備涉外資格的酒店才能接待外國人。如《旅館業治安管理辦法》第六條提出,旅館接待旅客住宿必須登記。登記時,應當查驗旅客的身份證件,按規定的項目如實登記。接待境外旅客住宿,還應當在24小時內向當地公安機關報送住宿登記表信息。

綜上分析可見,在我國現行的法律法規條文中,均未提到“只有涉外酒店以及具備接待資質的酒店、賓館才可接待外國入住”的相關條款。而當年國家旅游局提出“涉外”星級酒店的初衷是為了在網絡不普及的年代,為確保外籍人士的登記信息能夠迅速傳達到公安機關,提高入境旅游管理和服務水平。

二、酒店拒絕接待外國游客的原因分析

經三川匯文化產業(ID:schwhcy)的深入調研發現,對法規的誤解和實際執行上的不確定性,是導致當前少數外國游客在中國星級以外酒店或城鎮旅館遭遇住宿困擾的主要原因。

而導致部分酒店誤解現行法律法規的主要原因,總體上,可以歸結為以下幾點。

首先,相關法律法規的宣傳普及不夠。盡管“涉外酒店”這一規定早已被廢止,且有關外國人在中國境內住宿或居留的法律法規已有明確規定,但在旅館業及許多基層行政管理部門中,這些規定并未得到廣泛和有效的宣傳普及。一些基層行政主管部門普遍存在“寧可嚴一點,以免出事”的思維誤區,導致一些已取消的限制規定仍在執行,甚至一些小城市的旅館因擔心“無涉外資質”而不敢接待外國人入住。

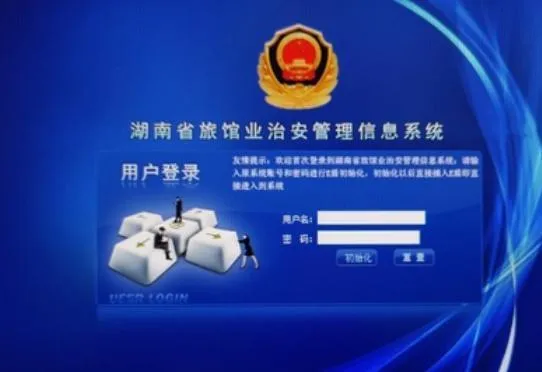

其次,旅館業規范化標準化程度不高。根據公安部1999年發布的《公安部關于貫徹執行〈旅館業治安管理信息系統標準〉的通知》,要求各地建立旅館業治安管理信息系統,確保住客信息能夠及時傳送至公安部門。然而,由于缺乏規范化和標準化的監管及操作培訓,許多小城市的酒店和旅館盡管接入了治安管理系統,但卻不知道如何錄入報備系統信息。在這種情況下接待外國人,酒店可能面臨罰款甚至停業整頓的風險。

其次,硬件設施和服務能力明顯不足。按照國際慣例,接待外國人的賓館需要具備一定的硬件設施,例如開通國際長途電話、提供便捷支付載體、中英文菜單和中英文標示牌等。同時,賓館員工需要通過包括懂英文及相關資格認證,如前臺接待人員還要具備對住宿人員的證件(如護照、簽證等)進行核對和鑒別的能力。基于這些原因,許多非星級和普通小旅館出于“自我保護”的考慮,只能選擇“知難而退”。

第四,相關監管部門協同配合不力。在處理外國游客住宿問題時,涉及包括旅游、公安、商務、市場監管和稅務等多個政府部門,由于多個部門之間缺乏有效的溝通和協作機制,導致在處理外國游客住宿問題時出現信息不對稱和執行標準不統一的情況。例如公安部門可能需要酒店提供外國游客的詳細信息,稅務部門可能需要對外國游客消費進行稅務管理,旅游部門則對旅飯店進行評級指導,導致酒店面臨多重壓力和不確定性,影響了經營者的接待意愿。

此外,文化差異也是一個不容忽視的挑戰。酒店服務人員可能對外國游客生活習慣、消費需求和預期不夠了解,擔心服務質量不符合外國游客的期望引發糾紛或涉外旅游投訴,這些顧慮也是酒店拒絕接待外國游客的重要原因之一。

三、如何讓新規成為中國旅館業發展的助推器

接待無國界,來者都是客。隨著我國公安部、商務部等相關部門出臺“新規”:旅館業不得以無涉外資質等理由拒絕接待境外人員。意味著,在中國無論城市大小再無所謂的專門涉外酒店,整個行業都要熱情接待外國入境人士和全球游客。那么,如何讓新規成為中國旅館業發展和入境旅游的助推器?三川匯文化產業(ID:schwhcy)分析認為,應著力從以下幾個方面下功夫。

一是加大政策法規宣傳與培訓力度。地方各級政府要及時指導商務、公安、旅游、外事等部門結合學習貫徹國家三部門“新規定”及相關措施,組織本地旅館業開展專門的培訓班和宣傳教育活動,確保旅館業及基層行政管理部門充分理解并正確執行有關外國人在中國境內住宿的最新法律法規,以及外國人在中國住宿的合法程序。

二是提升旅館業規范化標準化水平。公安、商務、旅游等部門應加強對旅館業的分類監管和指導,開展針對外國人在中國境內旅館住宿情況的調查研究,按照相關政策法規完善非星級酒店和小旅館登記設備及硬件設施,定期開展或提供必要的操作技能培訓,確保所有酒店和旅館都能正確使用治安管理信息系統,從業人員能夠熟練掌握信息錄入和報備流程,保證外籍人員入住便捷、順暢。

三是提升旅館業涉外旅游接待能力。地方文旅部門應圍繞促進入境旅游高質量發展,指導旅館業完善中英文服務指南、店內中英文標識,提供當地公共交通、文化習俗、餐飲美食等旅游信息咨詢服務。同時,將旅館業從業人員納入旅游人才隊伍建設,與地方院校合作開展入境旅游人才培訓,幫助旅館業從員者提升涉外游客服務能力,增強外國游客的體驗感和滿意度。

四是建立跨部門協同配合制度機制。隨著我國入境旅游政策的持續釋放,國內酒店接待外國游客的市場份額將持續擴大,仍面臨不少市場監管問題和不確定因素。因此,各地必須建立一個有效的跨部門溝通和協作機制,明確各部門的具體職責,減少政策不對稱和執行不一致等問題,持續提升中國作為世界重要旅游目的地的國際形象,加快建設具有中國特色的旅游強國。

結語

截至目前,我國已與157個國家簽署了涉及多種護照類型的互免簽證協議,與24個國家實現了全面互免簽證,并對12個國家實施了單方面免簽政策。今年3月,國務院發布了《關于進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》,這些政策的實施已經取得了顯著成效。

近期,針對外籍人員來華住宿服務的“新規”出臺,必將進一步激發我國旅游業國際和國內兩個大市場的新活力。強烈呼吁,各地政府和國內旅館業積極響應這一新政策,主動提高接待能力和服務質量,創新探索中國化入境旅游“全球寵客”模式,讓外籍人員和游客體驗賓至如歸的中國待客之道!